SMC 資料庫

- 全球碳計畫(Global Carbon Project)隸屬「未來地球」(Future Earth)永續研究倡議,並與「世界氣候研究計畫」(World Climate Research Programme, WCRP)合作。

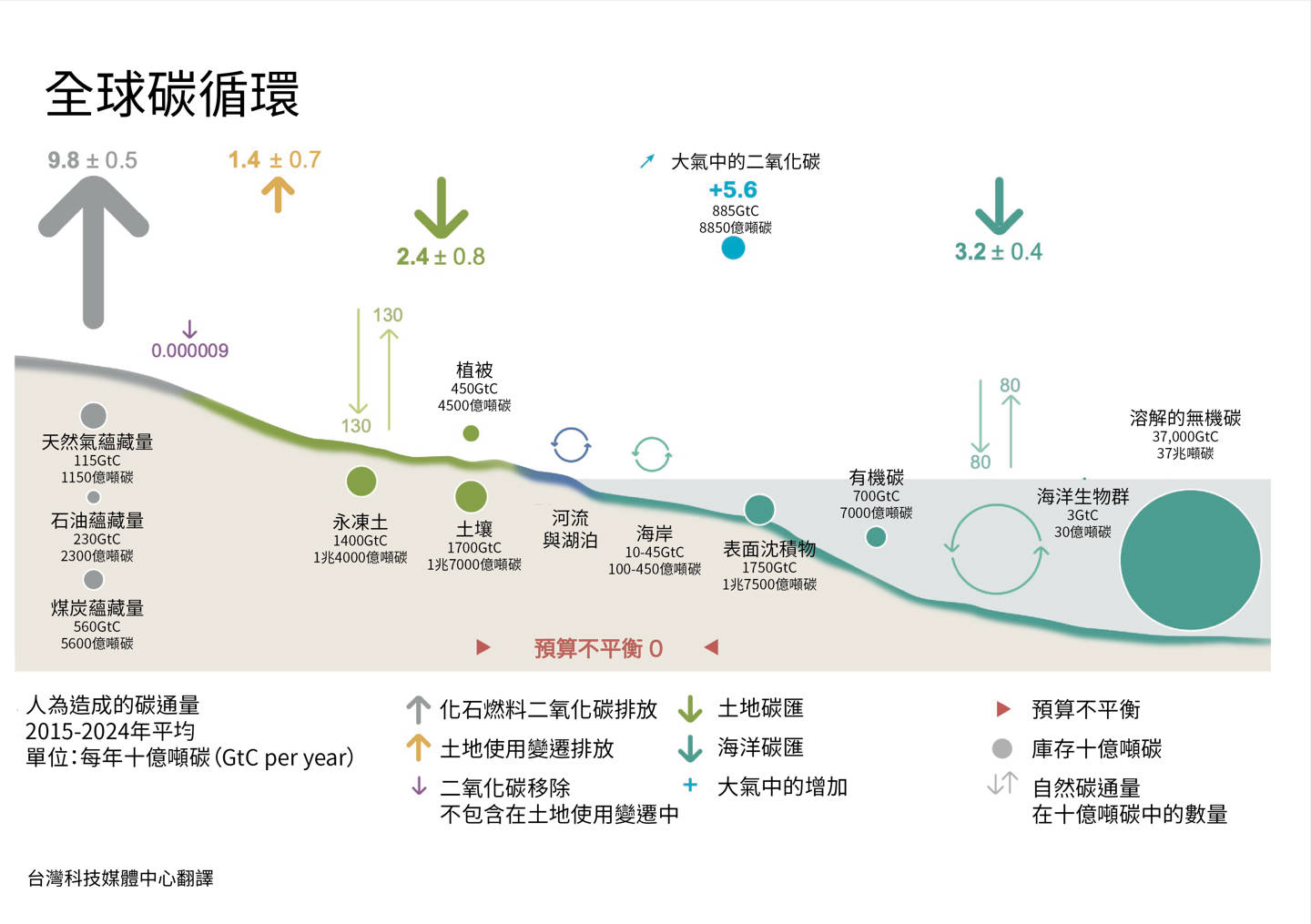

- 計畫目標是建立全球碳循環的完整圖像,同時呈現自然與人類活動的影響,以及兩者之間的互動與回饋。

- 《2025全球碳預算》自2006年起每年更新,這是第20次;其中第14次把數據做成「活資料集(living data collection)」,並公開在《地球系統科學數據》(Earth System Science Data)期刊。

全文連結:https://globalcarbonbudget.org/gcb-2025/

本次報告關鍵訊息

A. 關鍵訊息:2025年化石燃料的二氧化碳排放持續增加;陸地碳匯強度回到聖嬰現象前水準。

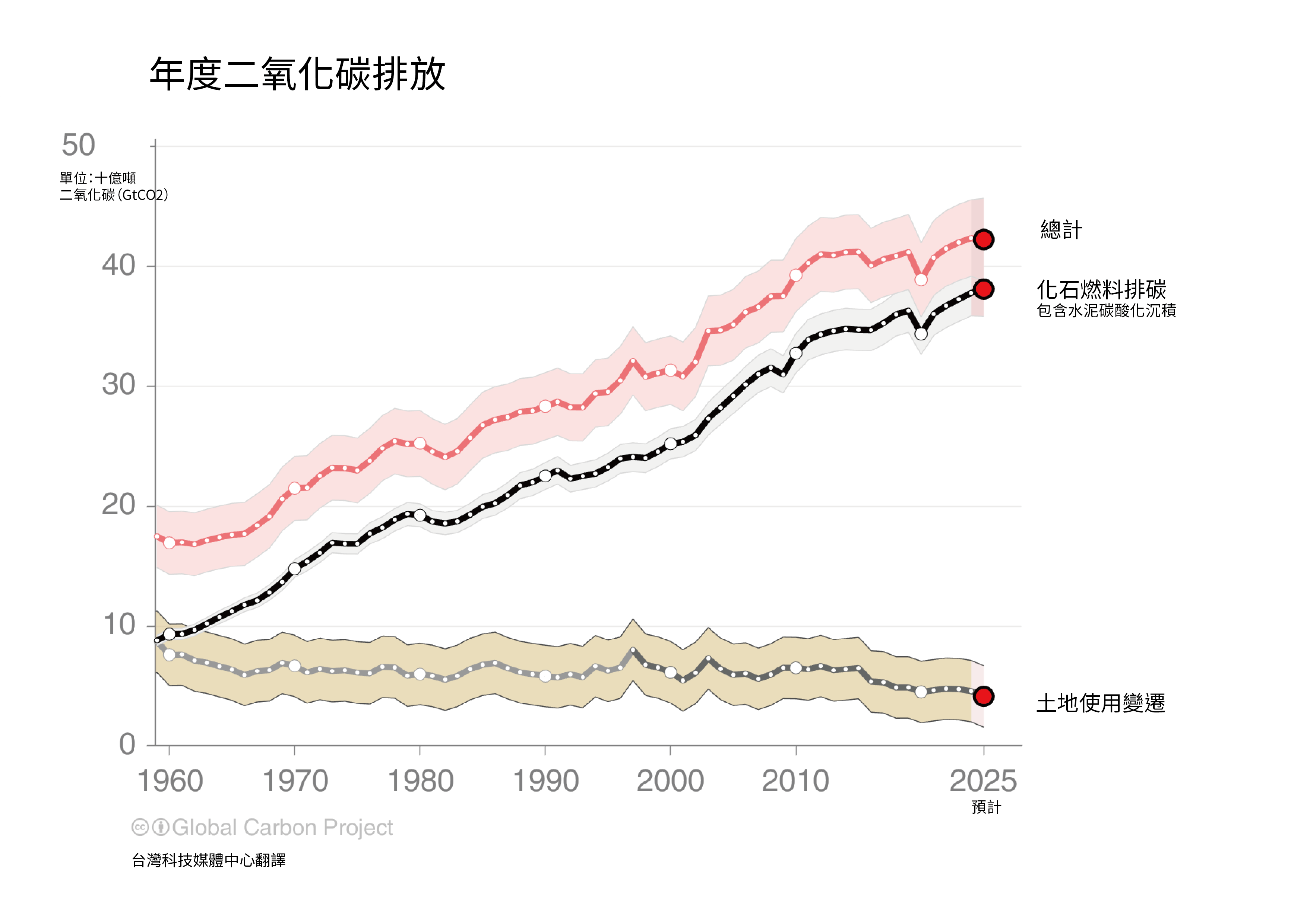

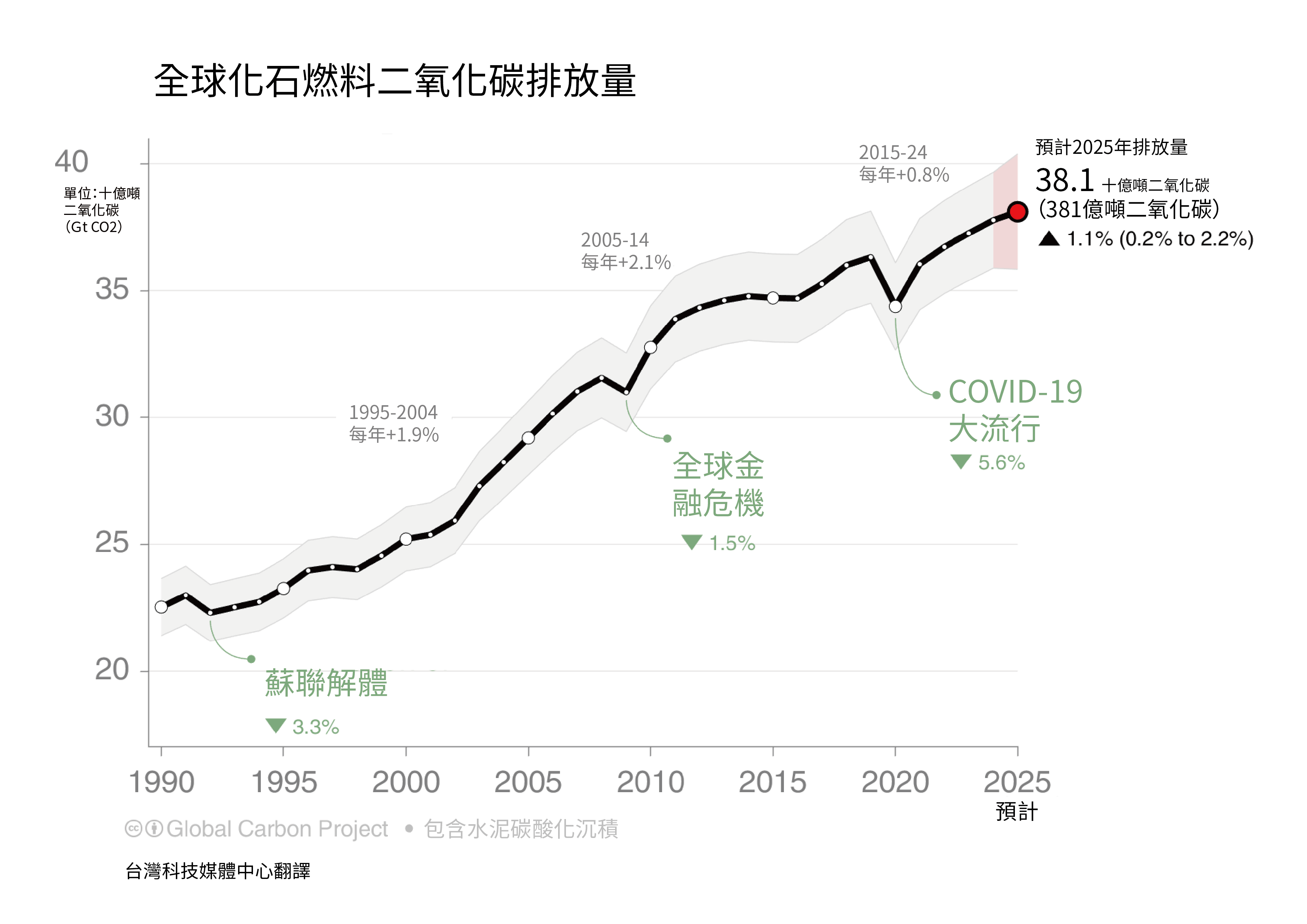

- 2025年,全球燃燒化石燃料的二氧化碳排放預估增加1.1%(區間:0.2%~2.2%)。

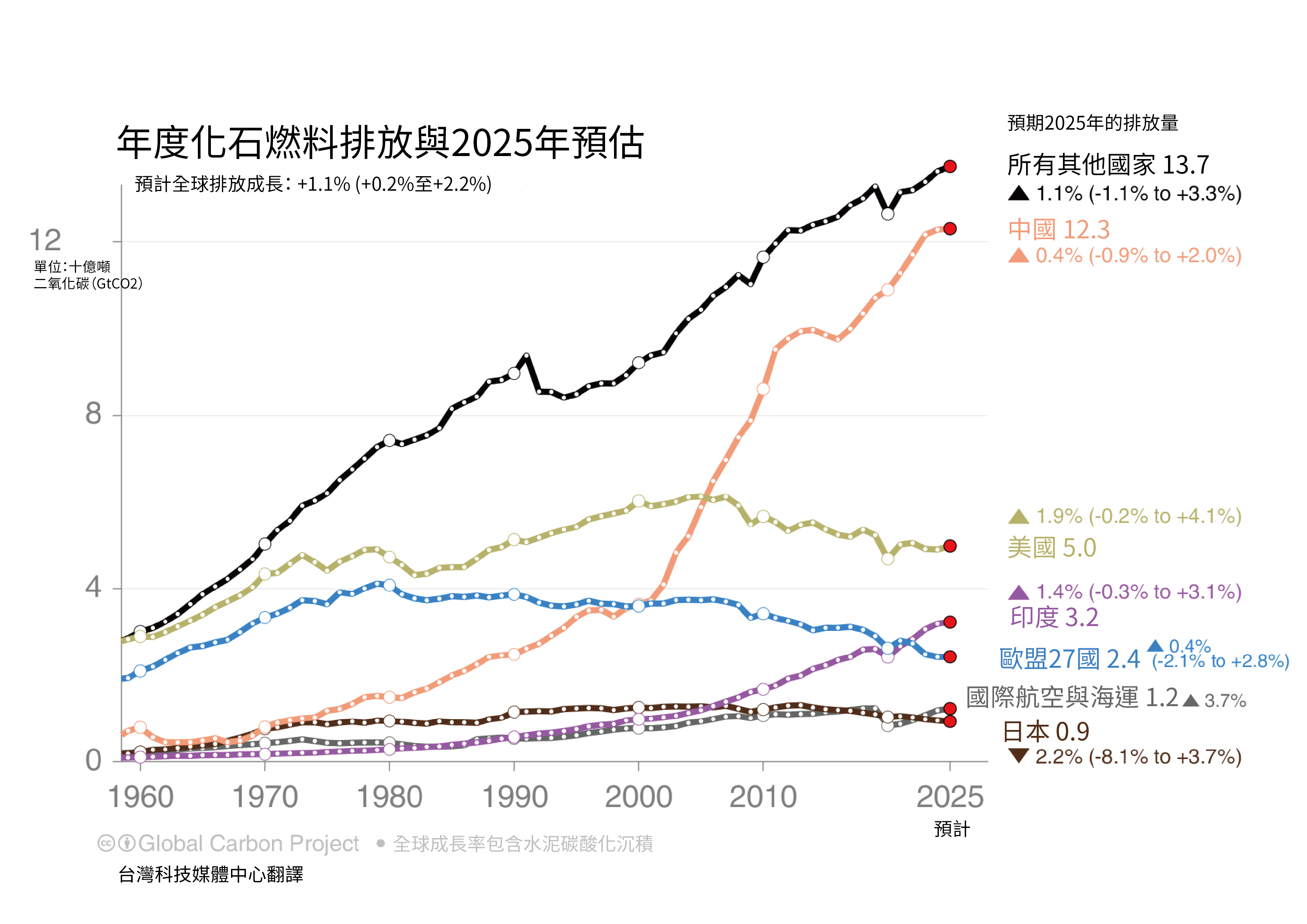

- 中國與印度的增幅將明顯低於過去十年;美國與歐盟今年排放量也增加,部分原因是天氣。

- 南美洲伐林、森林退化與火災的減少,帶動2025年全球「土地利用變遷」的二氧化碳排放下降。

- 土地利用變遷導致的二氧化碳排放,自1990年代末的高峰後一路下滑,近十年降幅最明顯。

- 過去十年人為二氧化碳總排放量平均每年僅增0.3%,遠低於前十年的平均每年1.9%。

- 2025年總碳排放量估計為422億噸二氧化碳;化石燃料排放量上升,但土地利用變遷排放量下降,大致抵消增量。

- 到2024年,人類活動已讓地球升溫1.36°C。若要把升溫壓在1.5°C以內,全球只剩1700億噸二氧化碳 (原單位:GtCO₂ ) 的排放空間,照2025年的排放量推算,大約四年就會用完。

- 陸地碳匯在2024年大幅減少,可望在2025年恢復至發生聖嬰現象前的吸收強度。

- 在過去十年,陸地和海洋分別吸收了21%和29%的人為排放量。

- 2025年大氣中的二氧化碳濃度將達到425.7ppm。

- 自1960年以來,氣候對陸地和海洋碳匯產生的新影響,約貢獻大氣中二氧化碳濃度上升幅度的8%。

B. 二氧化碳排放量:

2025年的初步數據顯示,全球化石燃料排放的二氧化碳預計將較2024年水準增加 1.1%(範圍0.2%至2.2%)

- 預計2025年,全球化石燃料的二氧化碳排放量將達到381億噸。

- 2024年的最終數據也顯示,全球化石燃料二氧化碳比2023年增加了 1.1%。

- 從2021年疫情後反彈以來,全球化石燃料二氧化碳排放量就一直在增加。

- 煤炭:預計排放會增加0.8%(區間-0.1%至1.9%)。其中,美國、印度和世界其他地區的排放量都增加了,但歐盟則減少了。

- 石油:預計排放會增加1.0%(區間0.3%至1.8%),全球主要地區都增加了。

- 天然氣:預計排放會增加1.3%(區間0.0%至2.5%)。中國、美國、歐盟和世界其他地區都增加了,但印度則減少了。天然氣排放看來正回到俄烏戰爭前那樣的持續成長趨勢。

- 預計美國和歐盟的排放量會增加,這跟它們長期的下降趨勢相反。中國和印度的排放量也預計會增加,不過速度比最近幾年慢。

- 中國的碳排放量約占全球32%。預估2025年會比2024年多0.4%(區間 -0.9%到2.0%),這已經是連續第二年增長率低於過去十年的平均值。

- 因為這個預測範圍包含負數,所以2025年的排放量也可能實際是減少的,要等2026年公布2025年的完整數據才知道。

- 2025年增加得比較少,主要是因為能源用量只增加一點點,而且再生能源發電成長很多。因此,煤炭用量幾乎沒變。

- 美國的排放量約占全球13%。預估2025年將比2024年增加1.9%(區間 −0.2%~4.1%),這個增幅明顯高於近年趨勢。

- 2025年初天氣轉冷,增加了供暖需求。同時,液化天然氣出口擴張推高了氣價,迫使電廠改燒更多煤炭。加上全年用電量上升,導致總排放量跟著增加。

- 印度的排放量約占全球8%。預估2025年將增加1.4%(區間−0.3%~3.1%),這個增幅遠低於近年水準。

- 今年季風提早報到,5月的降雨量創下新高,導致印度在最熱的 5、6 月空調用電需求大減。此外,再生能源(尤其是太陽能)快速發展,使 2025年的燃煤用量幾乎零成長。

- 歐盟27國的排放量約占全球6%。研究估計2025年將增加0.4%(區間 -2.1%~2.8%),高於近年趨勢。

- 不過,增幅仍不確定,也可能減少,需等待全年數據才能確認。

- 儘管煤炭用量持續下滑、太陽能也在擴張,但天氣因素導致水力與風力發電不足,電力部門只好改用更多天然氣發電。此外,今年2月天氣偏冷,住宅和商業的暖氣需求也增加了天然氣用量。

- 本報告今年首次加入日本的排放預測。日本的排放量約占全球2.5%,預估2025年將比去年減少2.2%(不確定區間為-8.1%至3.7%)。

- 日本近年排放量下降,主要有三個原因:重啟部分核電廠、擴大太陽能發電,以及經濟成長疲弱。

- 報告估計:

- 國際航空:占全球排放1.5%。2025年排放將增加6.8%,首次超過疫情前排放程度。

- 國際航運:占全球排放1.6%,排放量幾乎不變。

- 世界其他地區:合計占38%。2025年排放預計增加1.1%(區間 -1.1%~3.3%)。

- 中國的碳排放量約占全球32%。預估2025年會比2024年多0.4%(區間 -0.9%到2.0%),這已經是連續第二年增長率低於過去十年的平均值。

- 中國、歐盟、美國等地都在加快能源去碳化,全球也在跟進。但問題是,各地減碳的速度跟不上能源需求的成長,因此無法抵消總排放量。

- 過去十年,中國、美國和歐盟的化石燃料能源碳密集度[1]持續下降,全球平均降幅較小,這都顯示正在落實去碳化。

- 如果要讓二氧化碳排放達到頂峰後開始下降,碳密集度的降幅必須快過能源用量的增幅。目前美國和歐盟做到了,但中國和全球還沒。

- 由於GDP持續成長,加上能源密集度[2]的下降速度變慢,導致中國、美國和全球的能源需求,都比預期成長得更快。

- 不過,2015–2024年間,在35個國家觀察到「經濟成長、二氧化碳排放卻顯著下降」的現象,且數量是2005–2014年(18 國)的近兩倍。這35個國家的排放量合計占全球27%。

土地利用變遷的淨二氧化碳排放仍高,但自1990年代末達到高峰後已下滑,近十年降幅最大。

- 2015–2024 年,全球因「土地利用變遷」(如砍伐、農耕等),平均每年排放約50億噸二氧化碳。

- 同期間,「再造林」與「植林」(種樹)每年約吸收22億噸二氧化碳,這大約抵消了「永久性砍伐」導致的排放量的一半。

- 主要排放國:巴西、印尼和剛果民主共和國,這三國合計占了全球土地淨排放的57%。

- 主要吸碳國: 中國、美國和歐盟27國的植林成效最好,合計每年吸收9億噸二氧化碳。

- 值得注意的是,雖然巴西、俄羅斯和印尼等地也在努力種樹吸碳,但當地「砍伐」及「其他土地變更」所造成的排放量更大,因此整體計算下來,仍然是排放比吸收多。

- 研究團隊改進了估算方法(納入「生物量密度」隨環境變化的因素),將近十年的「土地利用變遷」淨排放量,每年上修4億噸二氧化碳,這個數字比過去的估算更高。

- 自 1990 年代末以來,土地利用變遷的淨二氧化碳排放量持續下降,平均每十年減少7億噸,且最近十年的降速更快。這個下降趨勢在統計上很明顯。

- 初步估計,2025年的淨排放量將降至約41億噸二氧化碳。這主要是因為南美洲的森林砍伐與森林火災減少了;而災害減少的部分原因,是2023–2024年的乾燥聖嬰現象結束了。

過去十年,化石燃料與土地利用變遷合計的二氧化碳總排放增長放緩,增速低於前一個十年。

- 人類總碳排放的年增幅正在趨緩:2015–2024年間平均年增0.3%,遠低於2005–2014年的1.9%。

- 2024年的二氧化碳總排放量為424億噸,初步估計2025年將微幅下降至422 億噸(但不確定性很高)。

- 2025年的總排放看起來持平,是因為「土地利用變遷」造成的二氧化碳排放下降,剛好抵消了「化石燃料」二氧化碳排放的上升。

人類幾乎用光了把全球暖化控制在 1.5°C 的碳預算。

- 截至2024年,人類活動已讓地球升溫1.36°C。如果要維持有50%的機率將全球升溫控制在1.5°C以下,人類最多只能再排放1700億噸二氧化碳。

- 以2025年的排放量來估算,每多排放1800億噸二氧化碳(約4年的排放量),全球溫度就會再上升 0.1°C;如果把限制升溫的目標放寬到1.7°C或2°C,剩餘的碳預算則分別只剩5250億噸二氧化碳(約 12 年)和10550億噸二氧化碳約 25 年)。

C. 大氣二氧化碳累積與自然碳匯

研究團隊依據更扎實的證據與最新科學認知,重新評估陸地與海洋的碳匯。

- 過去十年,海洋吸收了約29%的總排放量(先前估26%);同時,過去十年,陸地吸收了約21%(先前估29%)。

- 今年的重新評估採用了新資料和新觀點,解決了全球碳預算的長期爭議。評估也指出,氣候變遷確實正衝擊著自然碳匯。

近十多年來,陸地與海洋碳匯幾乎沒有增長;氣候變遷趨勢大幅壓低它們的吸碳能力。

- 2015–2024年,氣候變遷與年際變化,導致陸地碳匯吸收量縮減25%,海洋碳匯縮減7%。這使總碳匯比不受干擾的理想情況少了近20%。

- 海洋碳匯從2016年起幾乎停滯。氣候變遷壓抑了本該有的增長,而2023–2024年的北半球海洋熱浪,又再次削弱了吸碳能力。聖嬰現象結束後,初步估計2025年的海洋碳匯將略低於2024年。

- 陸地碳匯自2000年以來也幾乎停滯。原因是:雖然二氧化碳濃度上升(本該促進吸碳),但氣候變遷的負面影響抵消了這個好處。2024年的聖嬰現象明顯壓低了陸地碳匯;初步估計,2025年可望回升到聖嬰現象之前的水準。

- 2025年至今,全球火災排放量比2015–2024年的平均值低了約20%,主要是因為熱帶地區的火災比較少。

氣候變遷加上森林砍伐,正把東南亞與南美洲部分熱帶森林從「碳匯」轉成「碳源」。

- 研究團隊將陸地的二氧化碳淨通量(Net Flux)拆解為三部分:(1)大氣二氧化碳量上升(含氮沉降)帶來的好處,讓陸地「多吸收」117億噸二氧化碳;(2)氣候變遷(溫度、降雨改變)造成的負面影響,導致「少吸收」或「多排放」28 億噸二氧化碳;(3)森林砍伐與其他土地利用的「多排放」50億噸二氧化碳。

- 結果是:陸地每年仍吸收39億噸二氧化碳(117 - 28 - 50 = 39)。

- 然而,熱帶地區受創最重。南美洲和東南亞的許多熱帶森林,已經從「碳匯」(吸收碳)轉變為「碳源」(排放碳)。

- 究其原因,南美洲的碳匯功能流失主因是「氣候衝擊」;非洲與東南亞的主因則是「森林砍伐」。若要避免更多陸地生態系從碳匯翻轉成碳源,各國必須停止砍伐森林,並減緩氣候變遷。

到 2025 年,大氣二氧化碳濃度將達425.7ppm,比工業化前高52%。

- 自1959年以來,人類活動使大氣二氧化碳濃度增加了超過100ppm。其中,約 8ppm(占 8%)是「氣候變遷」造成的:它削弱了陸地和海洋碳匯的吸碳能力。

- 2024年的二氧化碳濃度增加了3.7ppm,創下新高。這主要是因為2023-2024 年的聖嬰現象削弱了陸地碳匯。

- 初步估計2025年將增加2.3ppm,這數字接近近十年的平均值(2.6 ppm),顯示陸地碳匯的吸碳能力,多半已恢復到聖嬰現象之前的水準。

參考資料與註釋:

[1] 化石燃料能源的碳密集度,也是我們每使用一單位的能源,其中來自化石燃料所產生的二氧化碳,所佔的比例。這個指標可以用來衡量對化石燃料的依賴程度。

[2] 能源密集度,也就是每創造一單位的國民生產毛額(GDP),需要花掉多少能源。這個數值越低,就代表能源使用效率越好。

版權聲明

本文歡迎媒體轉載使用,惟需附上資料來源,請註明台灣科技媒體中心。

若有採訪需求或其他合作事宜,請聯絡我們:

台灣科技媒體中心

smc@smctw.org

02-7709-5375

02-7709-5375

相關文章

「2024全球碳預算」關鍵訊息中文翻譯

全球碳預算是全球碳計畫(Global Carbon Project)所發佈的年度研究,發表在《 地球系統科學數據》期刊( Earth System Science [...]

閱讀更多