SMC 資料庫

議題背景:

2025年8月5日至14日於瑞士日內瓦舉行的全球塑膠公約政府間談判委員會第五次會議第二部分(INC-5.2)再次未獲共識。原計劃形成最終條約草案,卻因關鍵議題分歧,僅產出未具約束力的草案文本。

INC-5.2 會議是全球塑膠公約談判的關鍵節點,目標是在2024–2025年間完成涵蓋塑膠全生命周期的國際法律文書。然而,會議期間,首先是臺灣時間8 月13 日提出的主席草案,大幅刪除原本討論中的限產條文、化學物質管制與健康保護等條款,並未定義「塑膠」或「塑膠污染」,受到歐盟、小島國家及環境團體的批評。

於是主席在臺灣時間8 月15 日凌晨推出修訂版,但仍未恢復生產上限與化學品控制等核心要求。結果並未獲得共識,多數代表對談判程序與內容表示失望,提議回到2024 年12 月主席文本或以彙編文本為基礎,繼續後續談判。

8月8日匯編文本: 2025-unep-pp-inc-5-crp1_9_august_2025_0240.pdf

8月13日主席草案: chairs_draft_text_proposal_13_august_2025_14.48.pdf

8月15日主席修正草案: chairs_revised_draft_text_proposal_-_15.08.25_at_00.482.pdf

英國SMC專家意見: expert reaction to news of no treaty agreement at the end of the UN plastics pollution meeting

西班牙SMC專家意見: Negotiations on global plastics treaty fail

澳洲SMC專家意見: UN Plastics Treaty reported to be near collapse

石化產業轉型和減塑是臺灣社會長期探討與關注的議題,全球塑膠公約中的討論也可能引導臺灣未來的轉型方向,因此台灣科技媒體中心邀請專家提供觀點。

專家怎麼說?

2025年08月15日

財團法人塑膠工業技術發展中心副總經理 許祥瑞

1910 年,酚醛樹脂(俗稱電木)的量產,揭開塑膠產業蓬勃發展的序幕。塑膠與其他人造材料,支撐了全球人口從 16 億躍升至 81 億的生活所需。若無這些材料,人類只能依賴動物、植物及礦物資源,今日的繁榮景象恐難以想像。然而,塑膠的廣泛使用也帶來了環境污染等嚴峻問題。為應對此挑戰,聯合國環境大會於 2022 年通過 UNEA 5/14 號決議,呼籲制定一項具法律約束力的國際協議,以全面解決塑膠污染—這便是《塑膠公約》。

一、前情回顧與現況

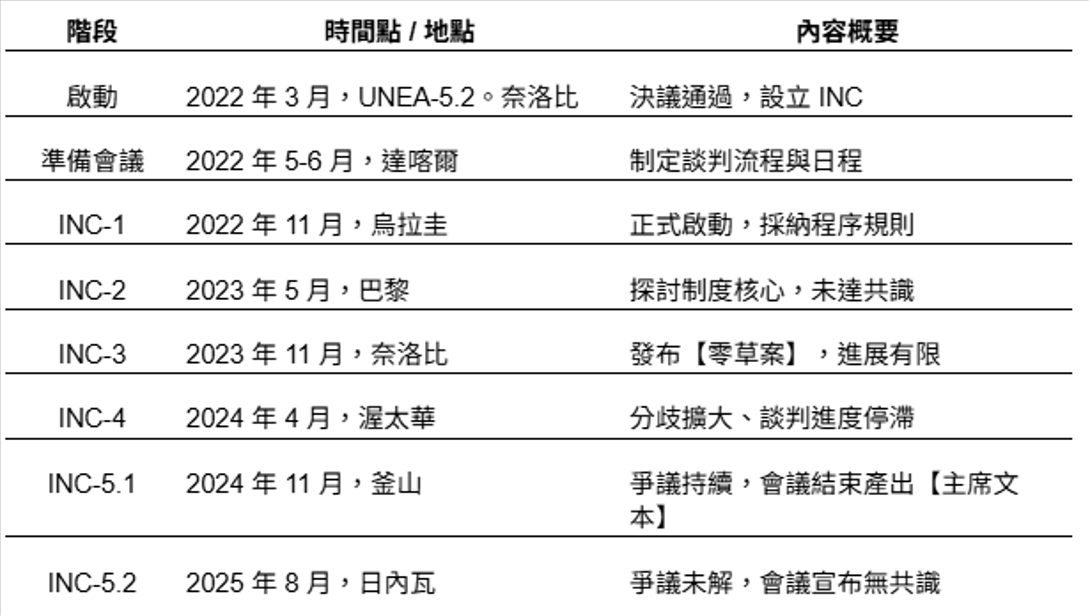

迄今,塑膠公約已舉行五次會議。該公約屬於「多邊環境協議(Multilateral Environmental Agreements, MEAs)」,目前全球已有逾200份此類協議,例如規範溫室氣體排放的《氣候變化綱要公約》就是其中之一。依據多邊環境協議的制定流程,需經由政府間談判委員會(Intergovernmental Negotiating Committee, INC)的多輪談判。以下為五次會議概況:

目前最大的分歧爭議來自減量目標設定、一次性塑膠限制,以及化學添加劑的管制力度。發展中國家多傾向採取彈性義務,並要求技術與資金援助;已開發國家則主張制定更嚴格的全球性標準。此外,產業界與環保團體在可行性與時程安排上也存在顯著落差。

本次INC-5.2日內瓦會議,原訂8月5日~14日完成談判,因爭議持續無法化解,最終延至15日才召開全體會議,並遺憾宣布未取得共識。

二,後續程序與觀察重點

- 談判基礎需重建:無共識的結果意味著後續談判必須以更包容、透明與平衡的方式進行,方有機會化解分歧。

- 公約的簽署與生效:即使公約獲得通過,仍需各國簽署並達到生效門檻,例如《氣候變化綱要公約》自1992年開放簽署至正式生效,耗時22個月。

- 締約方會議(COP)機制:公約生效後將啟動「締約方會議(conference of the parties, COP)」,並成立秘書處及附設機構以運作公約。《氣候變化綱要公約》自生效迄今已舉行30屆COP會議,可見後續過程十分漫長。

- 細部協議的談判:《塑膠公約》只是框架文件,細節仍須透過後續議定書或協議確定。類似於《氣候變化綱要公約》框架下的《京都議定書》(1997年)與《巴黎協議》(2015年)。

三、結論

儘管《塑膠公約》在本次日內瓦會議未能促成共識,但塑膠循環經濟的治理已不可逆轉。未來的進展將取決於政府、產業與公民社會的協同合作,並需要一步步持續推進,不能因談判挫折而停滯。

2025年08月15日

國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所副教授 許瑞峯

「全球塑膠公約」的最終談判會議從8/4-8/15歷時11天,匯聚了180多個國家、超過3700名參與者和觀察員組織的投入,仍然以失敗告終。儘管會議期間提交了兩份條文草案(8/13及8/15版本),企圖凝聚各方共識,但各國在塑膠減產與化學添加物等關鍵議題上分歧仍深,致使會議主席瓦迪維索(Luis Vayas Valdivieso)於閉幕時表示,本次會議之兩份草案均未能獲得委員會一致認同,當前情況不宜繼續推動相關進程,即宣布塑膠公約仍無法在日內瓦INC5.2順利催生,需擇期再議。

儘管全球塑膠公約可以擇期再議,但海洋生態健康卻經不起再等。海洋塑膠污染的年輸入量每年持續上修,據估計超過1000萬噸。本文分享對INC5.2第二版草案的觀察,特別是針對環境塑膠污染管理層面。

塑膠公約之最大分歧癥結點仍為上游的製造、生產與設計的相關條文。條文包含酌情管制高風險塑膠產品(易逸散、難回收、擾亂循環經濟、有害添加劑(人體與環境)、含蓄意添加微塑膠)、產品設計。而末端污染管理方面則有較高的共識,包含抑制排放與洩漏(Article 6)、塑膠廢棄物管理(Article 7)、現有與遺留塑膠污染(Article 8)、以及公民資訊、意識、教育與研究(Article 17)。這說明各國高度支持對環境塑膠污染的熱點掌握、傳輸來源與後續的污染削減。

首先,儘管目前公約草案第6條在排放與洩漏部分寫得較為廣泛,但仍然有納入微塑膠(microplastics),說明塑膠污染不應侷限於肉眼可見的海廢,也應考慮由海廢經過風化過程,碎化成小於5毫米之微塑膠。這是因為微塑膠對生物及生態功能,有著更複雜且顯著的負面影響。而第7條塑膠廢棄物管理條文,已明確要求需納入水產養殖及海洋漁業所使用的塑膠漁具。臺灣需要採取更積極的行動以更進一步地應對這些條文。

第7條則是必須對國家管轄或管轄外(酌情於其他組織)範圍,全面盤查現有及遺留的塑膠污染,找出熱點與來源,並針對熱點採取適當補救措施。值得一提的是,海洋委員會海洋保育署自民國109年(2020年)起至今,已對全臺主要出海口外的海漂、底廢棄物與微塑膠有長期監測數據,建立了基線,可供後續污染熱點追蹤。然而,目前臺灣仍缺乏陸源(如河川、港口)的塑膠污染基線,這是我們必須思考並補足的部分,因為將近80%之海洋污染來自於陸源。因此中央及地方主管機關如何就所轄範圍,長期監測塑膠廢棄物及微塑膠濃度,如同拼圖地補上缺漏,勾勒出我國塑膠污染的全貌,才有助於後續管理現有及遺留的塑膠污染。

此外,我國於塑膠資源循環與移除推動方面,已有許多特色、創新作法,例如全國性的海洋污染治理活動及平台建置,結合產官學研及公民力量形成合作網絡。海委會與海保署透過召募環保艦隊(目前已有約6300艘船隻加入)和潛海戰將(約5700名潛水員),推動多元淨海行動,並將這些清理出來的廢棄物透過「海廢再生聯盟」化為資源,延長塑膠產品的生命週期。這些公民參與的過程也能將其所見、所採樣和調查的科學方法,轉化為具科學依據的公民教育知識。雖然這些資料仍在收整中,但可以預期未來將能融入既有的海洋教育管道,提升大眾對海洋塑膠廢棄物和微型塑膠的知識與素養,也與第17條所提及的「公民資訊、意識、教育與研究」相呼應。而臺灣在環境教育法推動下,教育管道暢通,民眾環境素養有顯著提升,或許能以舊有管道提升塑膠污染教案及內容,直接應對第17條之需求。

總的來說,臺灣未來的關鍵挑戰,在於提升對塑膠「全生命週期」的管理與研究協作能力。這需要中央與地方政府,以及跨部會的積極協作,因為塑膠的生產、使用、回收和污染管理涉及經濟部(生產、工業)、農業部(農用塑膠)、水利署(河川)、地方環保局(垃圾管理)等多個單位。為了有效管理,我們必須依循三步驟策略:

- 全面盤查陸源、河川、湖泊、地下水以及海洋中的塑膠廢棄物和微型塑膠,建立濃度、熱點位置和通量等基線資料,並釐清可能的傳輸機制與來源。

- 基於這些數據,計算塑膠對生態和人體的潛在風險。

- 在判斷出高風險或高濃度熱點後,發展並實施有效的污染削減和清除措施。

這種從源頭生產到末端處理的全盤考量和跨單位協作,是臺灣應對未來公約、有效管理塑膠污染的關鍵。

版權聲明

本文歡迎媒體轉載使用,惟需附上資料來源,請註明台灣科技媒體中心。

若有採訪需求或其他合作事宜,請聯絡我們:

台灣科技媒體中心

02-7709-5375