SMC 資料庫

議題背景:

經濟部能源署於2025年8月4日公布「地熱能探勘人或開發人辦理施工前地方說明會指引」,要求地熱能探勘人或開發人在施工前,必須於案場所在地的村(里)舉辦說明會,並可與其他法令要求的部落諮商會議、公聽會合併辦理。

指引第一條便指出「為提升在地溝通,並明確地方說明會之辦理方式及程序,特訂定本指引。」因此,內容包括說明會須在舉辦前至少15個工作日,書面通知相關機關及人員參加,包括中央主管機關、案場所在地的立法委員、地方政府官員、議員、鄉鎮市區公所代表,以及村里長和部落會議主席。業者也必須將說明會資訊刊登在公開網頁供民眾閱覽。

此外,說明會內容則必須涵蓋8大項目:業者基本資料、預定探勘或開發的土地範圍、鑽井規劃、預估取水量、初步評估電廠裝置容量、預定發電年限、施工影響及減緩措施,以及各主管機關核定的相關文件與申請流程進度。業者應製作會議紀錄及簽到表,全程錄影錄音,並在15個工作日內將會議紀錄函送相關機關人員,同時刊登於公開網頁。

政府公告連結: https://www.moeaea.gov.tw/ECW/populace/content/Content.aspx?menu_id=26779

說明會指引的目的,是為促進地熱開發案過程能與地方社區有良好溝通,這可能有助於未來的再生能源建設。台灣科技媒體中心邀請專家,就目前指引是否能達成良好的在地溝通提供觀點。

Q1 根據這份指引,地熱能探勘人或開發人須在施工前辦理地方說明會,並且在15日前提供資訊,您認為這個時程設計對於充分溝通是否足夠?如果是在探勘或開發許可前即開始辦理會有什麼差異?

對於地熱開發商何時舉辦說明會可達到最佳效益?根據紐西蘭過去的經驗其實是在申請開發前兩年。而施工前最關鍵的程序應該是舉辦共識營,並由開發商及地方組織確認簽署合作協議。雖然目前流程並未這樣設計,但溝通程序啟動越早,越容易建立開發商與地方的共榮關係。地熱開發的成本結構有40-60%屬於鑽井工程,而鑽井工程的成本主要決定於施工流程的流暢度,當地方溝通順利時,也可能大幅節省鑽井工程費用。

Q2 指引中提到,說明會可與其他法定會議(如環評說明會、部落諮商會議)合併辦理,您認為這種合併方式可能如何幫助溝通,或者可能限制溝通效果?

環評說明會、部落諮商會議有相似的溝通對象,都是以當地的意見領袖為主要對象,合併舉辦具有合理性,也可避免頻繁舉辦會議造成反效果。會議溝通的關鍵不在於次數多寡,而是開發商在會議前的溝通聯繫是否取得民眾信任。此外,在過去的案例中,政治因素經常成為開發商主要的溝通阻礙,這可能是溝通會議前須優先處理的問題,避免溝通會議的功能失效。

Q3 指引要求說明預估取水量、施工影響等技術性內容,您認為一般民眾是否能理解這些專業資訊?開發商應如何改善溝通方式?

台東某部落會議曾要求私有地的開發商提供近乎商業機密的資訊,導致開發商認為部落沒有溝通的誠意。實際上,缺乏商業溝通能力是部落現況。涵蓋各種專業學科的技術資訊更不可能僅憑說明會就能理解。開發商若是與科研及科普團隊合作,在兼顧科學內容的正確性下,視覺化及口語化呈現技術資訊,才有助於溝通。公民溝通的目的是創造更多友善連結,應該採用雙向多次的形式為佳。

Q4 從國際地熱開發經驗來看,您認為台灣這份指引在促進地方參與和社會共識方面,還可以借鏡哪些做法?

目前政府規劃的地方說明會指引,仍缺乏地方政府作為輔導的角色。從台東及花蓮地熱開發說明會的前例,可看到地方政府的角色相當關鍵,否則地方說明會容易淪為地方政治勢力喊價甚至勒索的舞台,非地方發展之福。因此,若有國發會推動的地方政府能源專區沙盒作為上位計劃,讓此指引作為行政執行程序之一,此指引才能達到事半功倍的效益。

2025年08月09日

國立政治大學公共行政學系特聘教授暨創新國際學院院長 杜文苓

「地熱能」發展是臺灣再生能源轉型的重要一環,開發過程中有效公眾溝通機制的建立,以及地方社區的充分參與,是能源治理的關鍵議題。2025年8月能源署所發佈的《地熱能探勘人或開發人辦理施工前地方說明會指引》,明訂地方說明會的舉辦時間點、參與對象與通知方法、建議會議內容與紀錄,希望協助提升地熱開發案的社會接受度,可視為奠定未來「制度性溝通」與「知情與共識程序」的初步架構。

雖然此指引邁開地熱知情溝通的第一步,但仍有許多改善進步的空間。

首先,有關說明會的通知與舉辦,指引設計要求開發單位需於施工前至少15個工作日通知,並公告說明會資訊。雖符合法定程序設計邏輯,但若以促進「資訊透明」與「社會信任」為目標,此期間仍顯偏短。特別是在案場涉有族群歷史、土地爭議或過往開發矛盾的區域,提前啟動知情協商程序尤為關鍵。若能於「探勘或開發許可申請前」就啟動溝通,將有助於形成雙向回饋的制度慣例,也較能降低後續爭議風險。

其次,指引指出考量在地溝通之有效性,並避免重複程序,明定地方說明會得與依法辦理的部落諮商會議、公聽會或說明會合併辦理。由於環評、公聽與原基法下的公民參與以及部落諮商,各有不同程序與法源依據,其參與對象與討論焦點可能也不盡相同。合辦雖有可能減少行政成本,但若未明確區分議程與保障各項目權益,恐流於形式,反而失去溝通深度。若真要合併,更需好好設計,如需要訂定各項目之「最低獨立討論時數」與「議題回應機制」,避免不同議題項目的討論被壓縮,更可能要考量分場或專場討論的彈性設計。

第三,指引雖明定地熱能探勘人或開發人之說明義務,以及應說明內容之具體事項,但鑽井規劃、預估取水量、施工衝擊等技術性事項,對一般居民而言理解門檻高,易形成「資訊落差」與「專業不信任」。若真要有利於在地溝通,可能需要借重第三方(如環境專家或公民團體)協助中介轉譯,並可採用圖像化、分區模擬、比擬實例與在地語言翻譯等多元溝通策略,提升說明會的對等性與可理解性。

簡而言之, 目前指引規範稍嫌簡陋,我們或許可以參考幾個國際案例。如歐盟Horizon 2020 GEOENVI計畫建議「社區利益共享」、「多語言資訊公開」與「設置地方溝通委員會」等作為關鍵措施,需強化地方利益揭露與資訊共享平台。法國國家科學研究院(CNRS)的利害關係人知情對話相關計畫[1],聚焦於地下工程社會治理的利害關係人參與機制設計,提出「階段性參與流程」、「問題識別與回應機制」、「溝通形式的多元化」及「參與結果之透明回饋」等實務建議。臺灣可借鏡這些模式,建立可追蹤、可調整的動態參與機制,針對不同階段設計差異化溝通內容與方法、納入回饋整合程序與文件紀錄流程,以及建構由地方組織或多方代表組成的常設性協商平台,避免一體適用的靜態規則。

當前臺灣地熱開發的主要困境,在於尚未明確盤點技術與案場所在地間,人文社會與地理空間等地方紋理的匹配性,再加上中央政策方向與地方認知的斷裂,跨部門協作與整體治理設計上仍有許多優化空間。此份指引仍屬「底線型規範」,尚存在的空白或判斷餘地,包括地熱開發「不同階段」之「在地知識與社會紋理盤點」、「辨識動態的利害關係」等核心問題,以及「共創過程」與「共存共榮」的可能,仍需後續制度創新與實踐投入。

[1]:GEFISS for promoting engagement of the various stakeholders in an informed dialogue on the exploitation of underground resources in the context of the energy transition and facilitating its implementation(2024)

2025年08月20日

東吳大學法學院法律系副教授暨副系主任 宮文祥

Q1 根據這份指引,地熱能探勘人或開發人須在施工前辦理地方說明會,並且在15日前提供資訊,您認為這個時程設計對於充分溝通是否足夠?如果是在探勘或開發許可前即開始辦理會有什麼差異?

從法律的角度,程序參與是決策合法化的必要條件。但如何「實質參與」,毋寧更是關鍵,其中自然就包括「何時參與」、「如何參與」等元素。參與時間以15日前確實恐有不足。無論是法令制定、或是機關決策的正當程序而言,莫不要求一到兩個月。終究,這又關係到前述的「如何參與」的核心,應當在於實質參與。而所謂實質參與,又應當是貫徹充分告知後,讓利害關係人能在充分告知、甚至是充分理解下的參與。此外,想要更深切地體現程序正義的要求,往往也會要求更早開始參與。

Q2 指引中提到,說明會可與其他法定會議(如環評說明會、部落諮商會議)合併辦理,您認為這種合併方式可能如何幫助溝通,或者可能限制溝通效果?

原則上,若能有所整併,確實能夠達到程序效益。否則,現有制度,太多重複的、層疊的程序。一如行政程序法中的行政計畫原有的制度想像,其實就是希望能集中事權、建立單一窗口,希望能在促進現代行政強調法治國家保障人民權益的同時,也能提升行政效能與效率。但仍需要注意的是,合併辦理亦須看會議性質是否適合整併,也不能為了合併而合併。此外,有些會議可能還有前後的關係。這些都有賴法制再予以明確化與細緻化。

Q3 指引要求說明預估取水量、施工影響等技術性內容,您認為一般民眾是否能理解這些專業資訊?開發商應如何改善溝通方式?

如前述,程序參與的核心是要讓人民有所知悉,以達充分告知,而不是單純讓人民來參與,避免形成只是讓人民來背書(行政機關藉此逕自宣稱已然提供人民程序參與)。實質的程序正義之應有實踐,應當做的,是要協助參與者可以接觸、知悉與了解相關資訊。這其實也是溝通的過程。

Q4 從國際地熱開發經驗來看,您認為台灣這份指引在促進地方參與和社會共識方面,還可以借鏡哪些做法?

除了參考先進國家的經驗外,本人認為,確實應該將相關程序參與的規定、機制,包括一些配套措施,予以法制化,甚至予以一定的法律效果。否則,根據本人過去經驗,機關有機關的任務要踐行、環團也有其訴求,尤其當環境保護被賦予絕對化之價值(價值絕對化),甚至形成一種信仰,則多有不可退讓之處。因此,透過法制明確化,像是對於程序參與予以禁反言、失權效等效果,這樣的遊戲規則才會被遵守。否則,即便給予程序參與,但結果不如己意時,有些行動者便任意推翻。

2025年08月20日

國立臺灣科技大學人文社會學院特聘教授 林瑞珠

地熱能探勘與開發許可及管理辦法第20條規定:「地熱能探勘人或開發人實施地熱能探勘或開發行為,應依下列規定辦理:…二、於探勘或開發施工前,均應辦理地方說明會,並提送相關證明文件備查。」但關於應辦理說明會之要求,於母法再生能源發展條例第15之1、15之2條關於申請探勘許可或開發許可程序中,並無規定。因而,上述規定於探勘或開發施工前應舉辦說明會,於子法新增之程序上義務,恐有違反法律保留原則之疑義。又,因此指引之要求,未有法律授權,以致於並無相關裁罰等配套規定處理,故至多只是行政指導之建議性質,希望業者配合而已。若業者未能配合,或未辦理完備,依指引第十點,卻是要求業者重新辦理,實質上恐難有公眾溝通之效果。建議應於再生能源發展條例中或授權於子法中,明訂公眾溝通之程序及相關法律效果。

地熱能探勘與開發許可於何階段舉行說明會或進行公眾溝通程序,個別法規均有不同。例如環評程序之說明會,應於做成環境影響說明書之前(開發行為環境影響評估作業準則第十五條),原民基本法第二十一條第一項則並未明文規定。因此,應於何階段舉行說明會,是在提出申請書之前,或申請書審查程序中,或許可核發後施工前,均宜明確規劃。因原本的上開於管理辦法第20條規定,只籠統指「探勘或開發施工前」,並未明確指明包括申請前、申請後核發許可前,故並未釐清與其他程序間之關係為何。且既然其他法定程序,已有說明會,又所謂合併辦理,是何意義,也有疑問。

指引第二點規定,應於施工前舉行說明會,既然已取得許可,則該說明會即使有利害關係人提出意見,也無從左右任何探勘或開發行為之進行,故舉辦說明會之實益不大。

因探勘行為,只是調查評估地熱能之潛能,於此階段,或許可不用舉辦說明會。但若至申請開發許可階段,則應與環評程序之進行配合,而環評法規中,原本即有公眾溝通程序之規定,即無須重複。但若是免環評之地熱能開發案件,其說明會亦應比照環評程序,建議於業者提出開發許可之申請前,此一階段即應舉辦說明會,並應將回應之意見納入申請文件中,以供主管機關審查是否核發開發許可之參考。

日本關於地熱開發之公眾溝通,環境省之「温泉資源の保護に関するガイドライン【地熱発電関係】」,即此一行政指引中,建議於地方市町村層級建置協議會機制,此一協議會機制由市町村、溫泉及地熱發電業者三方組成。於此機制中,由業者(依溫泉法規定申請挖掘溫泉許可,以從事地熱發電之申請人)提出各種調查數據資料、說明及報告,而市町村及所設立之第三者機關,擔負調整並確保資訊之客觀性任務。召開協議會之結果,應向都道府縣相關溫泉主管機關報告,並聽取溫泉相關審議會針對影響,提出判斷、綜合評估溫泉資源及地熱資源等意見。且針對重大環境議題,如開發過程之監測義務、回饋措施、公害發生之處理等,也可由地方政府、溫泉業者、地熱開發業者間,共同締結環境保護協定,以利遵守(我國公害糾紛處理法第三十條第二項已有規定)。

由於我國核發地熱能探勘許可及開發許可,權責在中央,地方政府於整體管制架構下,欠缺可主導利害關係人溝通之機制。因而,建議在法規設計上,由中央進一步建立容許由地方政府與利害關係人共同組成協議會機制之規範。例如:於地方政府會同審查前,要求探勘計畫應經地方政府與利害關係人共同組成之協議會討論後,再會同審查。或藉由會同審查權之充實,於法制設計面,由地方政府以自治條例,規範於提出探勘許可申請前之程序,應與地方政府、利害關係人等組成協議會,就事業計畫取得共識,或事業與地方政府締結環境保護協定等,以爭取地方政府於會同審查時提出同意申請案件意見等,藉以強化地方政府於管制架構中之地位。

2025年08月20日

國立清華大學科技法律研究所教授 高銘志

Q1 根據這份指引,地熱能探勘人或開發人須在施工前辦理地方說明會,並且在15日前提供資訊,您認為這個時程設計對於充分溝通是否足夠?如果是在探勘或開發許可前即開始辦理會有什麼差異?

關於諮詢時長:根據指引第五點,回應15天前是否太晚,應該在多久前,涉及說明會的時間範圍。本案之民眾溝通,涉及「探勘及鑽井」此種需要事先詳細規劃之事務,通常不太可能在施工「15天前」,才有辦法取得詳細溝通規劃之相關數據,甚至需要相當長久之事先規劃。

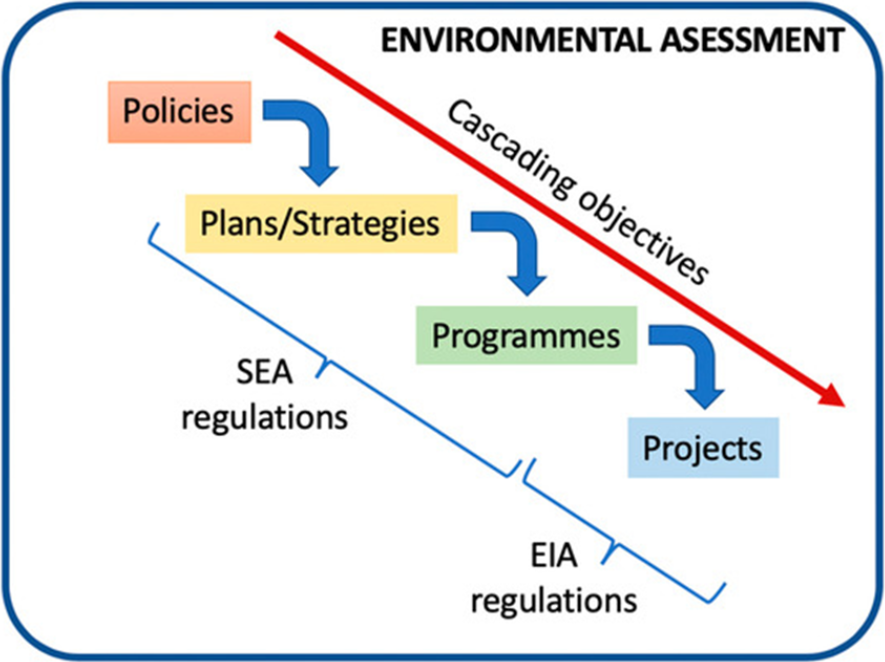

關於諮詢範圍:若從策略環評層級視角,說明會的範圍應該與涉及潛在區域界定有關。

可能鑽探之潛在區域與地點,可能在本計畫層級之前之「整體計畫(plan, programme)」中就可能已確定潛在區域。特別是歐盟國家在規劃個別再生能源整體計畫時,往往就會涉及相關區域土地利用之空間規劃。故在此時,便有於涉及該開發區域之地方政府,如花蓮、台東政府,甚至全國,辦理說明之必要,針對潛在鑽井場址之用地盤點,廣邀各界意見。

資料來源:[1]

關於諮詢形式:第五點與第六點目前似乎僅限於實體,而想要諮詢議題又多達8項,若採取實體,恐怕無法讓利害關係人暢所欲言。何以不採取英國公眾諮詢(public consultation)與歐盟民意徵詢(have your say)之線上問卷形式,讓有意發表意見之利害關係人,不受到時間與空間之拘束。

關於參與者:建議仍應直接受影響區域一定範圍內之利害關係者,採取某種適當之「主動」通知方式。

目前第五點之通知對象,以相關之民選代表為主,但明顯忽略直接受影響區域一定範圍內之利害關係者之通知,例如土地所有權或利用權人。當然,或許主管機關會說,因為是「書面」通知,所以範圍比較侷限,且既然就要鑽井了,本來在地居民就會知道;又或者相關資料本來就會放在網路上。但本人建議,仍應採取某種適當之「主動」通知方式,方為妥當。

Q2 指引中提到,說明會可與其他法定會議(如環評說明會、部落諮商會議)合併辦理,您認為這種合併方式可能如何幫助溝通,或者可能限制溝通效果?

違法?!:合併辦理法定會議可能構成行政程序瑕疵,甚至面臨許可遭撤銷的法律風險。

此一問題,涉及政府依法應踐行之法定正當程序,是否得合併辦理之?首先,在此所提及法定會議(如環評說明會、部落諮商會議等),原本即應分別舉辦。因為不同法定說明會或會議之目的並不相同,溝通群體也並不相同(如環評說明會,未必是針對原住民)。故若合併舉辦,可能會被認為乃行政程序瑕疵,相關許可甚至可能遭到行政法院撤銷之命運。而本指引所創設之地方說明會,並無法源依據,殊難想像竟然可以暗自遁入無外部效力之「行政規則」,架空其他立法院三讀通過法律之正當程序要求?

實質效果也不好:合併辦理會議的實質效果,主要有三個問題:資訊揭露不完整、溝通焦點失焦、以及實體會議形式限制。

從第八點溝通事項可知,本程序中揭露之資訊,以該計畫開發所需之細部資訊為主。故未必會揭露其他程序所需要之資訊,如詳細之環境影響等。其次,如前所述,不同法律所定之說明會或溝通會,都有其目的性與目標群眾,故合併後,變成大雜鍋的結果,恐怕對於釐清爭議無所助益。例如,會讓某一個地點的開發問題,無限上綱到「全國地熱大會」。

最後,臺灣向來採取「實體會議」形式,也惡化此種溝通會議的成效。以實體會議設計,就算給相關利害關係人一週的會議時間,大家也都覺得無法暢所欲言?!

Q3 指引要求說明預估取水量、施工影響等技術性內容,您認為一般民眾是否能理解這些專業資訊?開發商應如何改善溝通方式?

這並不是此種溝通會議才會出現的問題。甚至,在臺灣歷年來的政策溝通會議都是如此,如淨零十二大關鍵戰略行動計畫草案社會溝通會議等,往往『政府』也是在傾倒資訊給各界與會者。而就算是被邀請的『專家』頂多也只有某種領域的專業,而無法涵蓋全部專業。

針對此問題,我認為毋須煩惱,因為這取決於【開發商是否有誠意溝通】。若開發商真的有意推動計畫,想必會比過去政府採取的【讀稿式】溝通更有創意,讓取水量等技術資訊,能夠以比較簡化的方式呈現。

若以英國公眾諮詢(public consultation)為例,為避免社會各界沒有興趣瞭解相關計畫之「技術」細節,有些公眾諮詢用之背景資訊,會要求提供【非技術性(non-technical)】之說明作為輔助。

Q4 從國際地熱開發經驗來看,您認為台灣這份指引在促進地方參與和社會共識方面,還可以借鏡哪些做法?

外國的說明會舉辦『前』,通常會有【議題】問卷:臺灣非常常見的情況就是,不同團體或利害關係人到什麼場合都講一樣的論述,浪費大家時間。以英國公眾諮詢或歐盟民意徵詢(have your say)為例,都會設計有議題問題,強迫參與者必須一個蘿蔔一個洞的回答。這樣的作法,有助於各界對【本說明會討論的問題作回答】,而不是漫無目的地闔各言爾志,浪費大家時間。

外國說明會中的利害關係人發言,不會被辦會方竄改:臺灣的會議記錄,常被辦會方大幅度地濃縮,甚至避重就輕,常引發參與者反感。在外國說明會中,因【結合事先線上回答問卷】之形式,且完整歸檔公開,故不用擔心被辦會方竄改。

外國的說明會,會排除與本說明會『無關』或很『間接』的問題:以英國公眾諮詢或歐盟民意徵詢(have your say)為例,在其相關意見整理報告中,會直接排除本說明會無關或很間接之問題。筆者認為這也太大膽,但這也真的是切合此種說明會的真正目的。讓最後的討論可以聚焦。

如:在英國低放策略意見回饋報告中,其提到:「53位回應者中,有28位並未直接回答諮詢問題,而是提供較一般性的回應。」[2]

這樣的作法,可以讓開發商或溝通者,將大部分心力花在回答本次說明會想要處理的議題,避免失焦。

外國的說明會結果,通常都會產生【公眾諮詢報告】:以英國公眾諮詢或歐盟民意徵詢(have your say)為例,在其公眾諮詢報告中,會彙整各界對某一問題之正反面說法。最後,尋求諮詢方,會提出自己的回覆意見與說明。此種【正反合】模式,可以讓各界瞭解其意見被參採之狀況。

[1]:Rodrigo-Ilarri, Javier, Lidibert González-González, María-Elena Rodrigo-Clavero, and Eduardo Cassiraga. 2020. "Advances in Implementing Strategic Environmental Assessment (SEA) Techniques in Central America and the Caribbean" Sustainability 12, no. 10: 4039. https://doi.org/10.3390/su12104039

[2]:1.4. Of the 53 respondents, 28 did not directly answer the consultation questions, but provided a more general response. (https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a74c4abe5274a3f93b48a83/NI_LLW_Strategy_Consultation_Response_Final.pdf)

版權聲明

本文歡迎媒體轉載使用,惟需附上資料來源,請註明台灣科技媒體中心。

若有採訪需求或其他合作事宜,請聯絡我們:

曾雨涵

02-3366-3366#55925