SMC 資料庫

議題背景

2020年8月5日,以英國倫敦大學遺傳演化與環境學系生物多樣性與環境研究中心為首的研究團隊,用「變化中的陸地生態系統多樣性預測回應方案」(Projecting Responses of Ecological Diversity In Changing Terrestrial Systems, PREDICTS)[1]所蒐集的數據資料為基礎,評估六大洲6,801個動物聚落的改變,以及在動物聚落中人畜共通傳染病的發生情況,並發表於《自然》期刊。

研究發現人類改變原有的土地使用方式,例如將荒野轉變為農田、城市或其他以人類為主的生態系統,會導致原有生態系統中較大的物種消失,更容易適應環境的小型物種,如老鼠、蝙蝠等受益。這些小型物種所攜帶的病原體,多數可傳播給人類,包含人類免疫缺陷病毒(HIV)、冠狀病毒(SARS)、茲卡病毒(ZIKA)等等。

研究結果指出,在這些土地利用方式被改變的地方,動物群體中患有人畜共通傳染病的動物數量,與原生態系統相比,最多增加2.5倍;攜帶病原體的物種比例則增加了70%。同時在7月24日亦有另一篇發表於《科學》期刊的研究指出,若未來十年間全球投注約266億美元的資金,致力於中止非法野生動物交易、減少雨林流失、強化野生動物交易稽核、監控人畜共通傳染病等生態保育措施,可大幅減少人畜共通傳染病的風險。對此我們邀請專家解析土地利用的改變與人畜共通傳染病傳播的關連。

相關資料來源:

- Gibb, R., Redding, D. W., Chin, K. Q., Donnelly, C. A., Blackburn, T. M., Newbold, T. and Jones, K. E., (2020). “Zoonotic host diversity increases in human-dominated ecosystems.” Nature.

- The Guardian, (2020), “Deadly diseases from wildlife thrive when nature is destroyed, study finds.”

- Dobson, A. P., Pimm, S. L., Hannah, L., Kaufman, L., Ahumada, J. A., Ando, A. W., Bernstein, A., Busch, J., Daszak, P., Engelmann, J., Kinnaird, M. F., Li, B. V., Loch-Temzelides, T., Lovejoy, T., Nowak, K., Roehrdanz, P. R. and Vale, M. M. (2020). “Ecology and economics for pandemic prevention.” Science 369 (6502): 379-381.

專家怎麼說?

2020年8月18日

臺灣大學獸醫專業學院助理教授 余品奐

土地利用的改變,源自於全球人口的大幅上升,為了因應這樣的人口生活所需,我們用集約的農牧業來生產食物、工業製造,副產品便是野生動物棲地破壞、環境汙染、全球暖化與氣候變遷。土地利用改變也可能在我們沒有意識到的情形下發生,全球政治經濟的不穩定所改變土地利用的著名例子,是各國為搶佔水權,在河川上游蓋水壩,改變水文地貌也影響原生野生動物之生存。

從上述的例子我們可以看到,土地利用改變,已經和一些環境保育相關之著名議題產生關聯。事實上,除了土地利用改變,提高人畜共通疾病傳染風險的驅動力,還包括全球化下興盛的貿易與運輸、大眾旅遊、野生動物交易與外來種動物的入侵。這些驅動力,降低了生物多樣性、改變了野生動物之間、動物與人類以及與棲地的關係,而這樣多因子的結構是這個議題很難單純用保育或疾病的觀點看待的原因,也增加了防制上的困難度。

野生動物被視為此議題的核心,原因在於現今的新興傳染病中,約有75%來自於動物,而這當中有70%來自野生動物,人類、動物、棲地關係的改變,也改變了微生物於三者間的存在關係,繼而衍生成疾病。因此,有越來越多的研究,開始將重心放在這層「關係」之上,但這類型的研究往往需要長時間、穩定的系統、深入而全面的基礎資料及多領域的整合,這可能也是這類型研究面臨最大的挑戰。

目前在臺灣,已有野生動物疾病的主動及被動監測計畫,也有野生動物棲地熱點的系統性調查,本研究室也參與在特定棲地、易感族群、高風險病原之野外調查及監控工作,相信隨著這些資料的累積以及統計模型的建立,終能建構出在地化的風險評估系統。

2020年8月18日

國立中興大學獸醫學院微生物暨公共衛生學研究所特聘教授兼學院院長 張照勤

改變土地利用的過程中,涉及到生態環境的改變,人類也可能會應用新的想法來改變飼養動物的方式、飼養管理流程,或是人類行為也因應轉變。最近二十年中,可發現土地利用的改變為造成許多新興人畜共通傳染病疫情爆發的主要原因。舉例而言,人類為了要爭取土地建構水壩利用水資源,就曾在非洲地區造成人為提供病媒蚊孳生的有利環境,而導致裂谷熱[2]的流行。此外,過去重要的疫情中,東南亞地區為了要提供更多的養豬環境來供應人類食用消費需求,因此進一步開發土地造成叢林中的蝙蝠失去棲息地,而造就了過去從不會有的蝙蝠與豬的共生環境,最終引起立百病毒與亨德拉病毒[3]的流行。這些過程最主要的就是人為因素,侵入了原本穩定的生態系,造成原有生態系中的野生動物必須要另覓生存環境,一方面因此造成生態失衡,另一方面更意外提供了人與野生動物頻繁接觸的機會而造成感染。

近年來,為求農業經濟化最大利用,綜合經營漁牧循環農業,或是推廣有機農業,想法上雖可有效利用各經濟動物之資源,然而規劃若未周全,則有可能增加不同經濟動物種別間的病原在動物及植物中交叉傳播。加上許多動物性或植物性產品以集約式中央廚房方式準備大量食材,若環節管控不良,就會進一步因交叉污染增幅病原在食物中的影響,這一類的人畜共通病原又以食源性的病原為主,如沙門氏菌或是E型肝炎病毒等。而若食源性病原涉及抗藥性菌,這些人為的環境也會提供不同菌株或菌種間交換抗藥性基因的機會,導致所謂超級細菌的產生。

而人類休憩行為與國際旅遊的增加,若無適當的注意與宣導,在森林中或是野溪湖泊的相關遊憩活動,則會增加病媒性人畜共通疾病的風險,如蚊媒性的黃熱病、蜱媒性的萊姆病與腦炎、以及水媒介性的鉤端螺旋體病。再者,人類因對野生動物的傳統錯誤認知,若一味相信野味食補的概念,也是增加了一個原本是動物中的病原,因藉由長期野生動物屠宰及食用過程,使病原逐漸演化適應,有機會感染人類,SARS與COVID-19的流行就是最好的例證。

另一方面,人類科技的進步與對疾病的認知及警覺性增加,預警監測許多新興病原,也會因此發現更多的新興病原,這些病原也許過去已在環境中存在或出現,但人類在過去被動的疾病管制過程無法察覺。當我們越有能力發現越來越多的人畜共通病原,最重要的是提醒人類要重視這個問題,如果有落實公共衛生教育、配合個人正確行為,加上對生態環境的尊重及避免與更多與野生動物接觸的機會,人類感染人畜共通疾病的風險也可以相對地受到控制,並不會因為更多的病原被發現而產生不必要的恐慌。

由以上的例子而言,人類過度侵入自然的生態環境墾伐,的確會增加人畜共通病原的暴露風險與相關疾病流行的機會。為了避免這個情況,一方面要用這些重大的人畜共通疾病的流行為例,由幼童的基礎教育做起向下紮根,瞭解生態系平衡與保育的重要,除了使下一代有更正確的態度面對之外,也可藉由下一代的軟性力量逐步影響許多上一代不易接受的觀念。此外,要開發土地進行利用時,也應邀集傳染病的流行病學與生態學專家一同討論,由更多面向的評估,減少人為造就的不良環境而增加人畜共通疾病傳播的風險。

觀察過去十年的流行病學經驗歷史,似乎每一年就會發生一次新興病毒性人畜共通傳染病,傳播的途徑也更加多樣化,更難以預防及控制。病毒性的疾病因較難提供有效的治療更不易應對,而須仰賴疫苗的研發。但由於人為造成生態環境的複雜度,更加速了病原的演化,使疫苗研發的速度有時無法趕上病原突變的速度,導致疫苗無法提供有效的保護力,禽流感病毒就是最好的例證。此外,如這次的COVID-19疫情,最重要的是提醒人類若不再重視生態,且於疾病早期爆發時就坦然透明的面對問題,並做有效的隔離與控制疫情,在全球交通便捷的狀況下,一旦失去控制的先機,就會造成人畜共通疾病的全面流行。更進一步若引起病毒在地化與變異,由於動物或病媒也會受到病毒感染,且可傳播病毒,但動物常不會發病而扮演保毒宿主(reservoir host)的角色,未來相較於單純只是人類病原的疾病,會更難根絕。

歐美國家預測這些疫情時,近年來仰賴獸醫與人醫的共同合作,並建立動物源性病原的監測系統,並藉由現代人工智慧科技的分析與模擬,來預警相關病原的特性與結構是否因改變而具有對人類的威脅性。其中若演化速率增加,或是病原相關結構的改變足以適應人類宿主細胞的受器(receptor),都是值得注意的警訊。但在推動研究的大架構下,也須提醒科學家對研究保持謙卑的態度,而不是研究的競賽,避免因研究而造出對人類具有威脅性病原的風險。

當前人口增加與氣候變遷,兩大重要問題共同存在是無可避免的問題,也扮演人畜共通疾病、生物多樣性與土地利用改變影響的關鍵因素。人口增加會造成糧食產銷的壓力與增加土地利用,而土地利用的增加則進一步會因可能需侵入生態系處女地而影響生物多樣性。進一步若造成生物的遷徙,在氣候變遷因素的加持下,則有利於人畜共通病原於新的開發地中發展出未明的傳播風險。

臺灣近年來對人畜共通傳染病的認知與警覺增加,加上中國層出不窮的傳染病疫情發生,政府防疫機關已有積極的認知與學者專家共同努力,建置相關的疾病監測系統。這方面目前發展最佳的包括監測候鳥及經濟動物家禽的禽流感病毒,並配合相關時空地理資料的分析禽場的養殖型態與生物安全管控結果,形成風險分布的模擬預測,來瞭解未來禽流感的管控重點。而另一方面,監測野生動物的狂犬病,進一步瞭解臺灣生物多樣性對此古老人畜共通疾病的影響外,目前也由監測的結果,深入瞭解狂犬病病原於臺灣地理環境屏障下各分支獨立的演化結果,並配合新式口服狂犬病疫苗的研究,結合臺灣生態獨特的環境,制訂未來重要的疾病防治策略。

總而言之,避免人畜共通傳染病的流行關鍵因素,就是適當地保持動物與人類之間的有效「安全距離」,這些作為包括重視保有生態系的平衡、不濫墾土地、提高國際旅遊與個人日常休憩活動後的警覺度、摒棄食用野生動物的陋習與保持個人公共衛生習慣,藉由維持病原、宿主與環境的自然平衡,將人類感染人畜共通傳染病的風險降至最低。

2020年8月20日

臺灣師範大學生命科學系副教授 郭奇芊

因農地和都市提供充足的食物來源,所以對能夠適應人類環境的物種有利,例如許多鼠類。而過往研究也發現不少居住在人類住家附近的生物,帶有會讓人類致病的病原,亦即所謂的人畜共通傳染病。相較於生活在偏遠環境的生物,這些住家附近的生物由於和人類有較多的接觸機會,因此會更為直接地決定我們感染人畜共通疾病的風險。

羅里·吉布(Rory Gibb)等人的研究[4],則是首次大規模,有系統性的分析人類開發創造出來的環境,是否特別有利於某些類群的生物,且過去是否曾記錄到,這些生物種類有較高的比例帶有造成人畜共通疾病的病原。研究結果證實,人為環境的確對潛在能帶病原的宿主種類有利,相較於鄰近的天然森林,宿主種類佔所有動物種類(宿主加上非宿主種類)的比例最多增加了72%,宿主數量所佔的比例則最高增加了144%,尤其以老鼠所屬的囓齒類動物、蝙蝠所屬的翼手目動物以及八哥、麻雀等所屬的雀形目,結果最為顯著。不過由於該篇研究並未實際比較不同環境宿主攜帶病原的差異,而是以潛在宿主出現的多寡當作人類感染風險的指標,因此尚無法得知人類實際的感染風險究竟增加了多少。

該篇研究同時也發現,這些特別能夠適應人為環境,且也較多歸類為宿主的生物種類,多半具有體型小、生殖快速的特性,這樣的特性使得這些種類,能在食物相當充足的情況下快速繁衍擴張族群。但快速生殖的代價可能是得犧牲免疫力,這是由於免疫反應和繁殖相同,都會耗費生物體相當多能量,這可以由人在生完病後通常需要相當時間的休息看出。另外即使隨時維持很強烈的免疫反應,可以大幅降低病菌入侵的機會,人的免疫反應還是只有在遇到病菌入侵時才會大幅提升,即是為了減少能量耗損。也因此,科學家推估,一個物種經常處於繁殖狀態時,為了平衡身體能量的利用,就需要調降免疫反應,造成容忍病菌共存在體內的結果,也因此較易成為疾病的宿主。如果這樣的推論正確,未來就可特別留意或防治具有類似特性的物種,以降低人畜共通傳染病的傳播。

臺灣至今鮮少有研究討論土地利用的改變如何影響人畜共通傳染病,不過,過去我們和疾病管制署合作的研究發現,在農墾地數量特別多的小黃腹鼠,是會傳播許多人類疾病病媒的最重要宿主,包括恙蟲病的恙蟲、地方性斑疹傷寒的跳蚤,和斑點熱的硬蜱。亦即農地的開發,創造了適合小黃腹鼠生活的環境,進而增加了我們感染這些病媒疾病的機會,但透過允許鼠類捕食者,包括猛禽、蛇類、食肉目動物等,和我們共存,將能夠幫助抑制這些疾病的發生。

2020年8月27日

屏東科技大學野生動物保育研究所副教授 陳貞志

土地利用改變與疫病傳播的關連,可以從2011年的電影「全境擴散」略窺一二,它以1998年爆發於馬來西亞的立百病毒(Nipah Virus)為架構,集合近代多種新興傳染病的影響而成。

食果蝠是影片中病毒傳播的源頭,現實世界中的食果蝠居住於雨林且是多種微生物的帶原者。食果蝠的原棲地因具生物多樣性,物種彼此競爭生存資源,各物種族群量受到抑制。生態系統中,每個物種都扮演著維持生態平衡及穩定的小螺絲釘,雖然不起眼但卻重要,而食果蝠體內帶原的微生物,也在這個系統中扮演重要角色;這些微生物會感染物種,讓染病個體死亡或影響其行為及繁殖,調節物種的族群量及群聚組成,穩定生態系統,這是病原體在野生動物族群中的重要功能。

當野生動物因為染病死亡,降低了族群密度,病原體雖仍存在於族群中,但因傳染不易、傳染頻度較低,病原體便降低致病力,避免宿主在傳染病原體至其他宿主個體前死亡,使得病原體也隨著宿主的死亡而消失。同時,宿主本身也因為長時間於病原體共存,而發展出免疫能力以對抗病原體的感染。

當人類活動改變野生動物棲地,包含砍伐森林、將森林轉變成農地或養殖家畜動物,再加入都巿化過程中人口密度增加及交通便利影響,食果蝠雖未在環境改變的過程中滅絕,但仍需另覓棲地,轉移到城市周邊的農村,以果園的果實為食,並棲息於圈養著高密度豬隻的豬舍。食果蝠的體內的病毒,即可能隨著口水與排泄物掉落在豬舍的地板上,當豬隻靠近嗅聞甚至舔拭,病毒也進入豬隻體內。這個病毒原本因為基因演化及表面結構的問題,無法感染豬隻,並且會被豬隻胃腸道的消化酶破壞。然而在病毒快速複製及突變的過程中,病毒的表面結構變化多樣,若對的表面結構遇到對的細胞受器,就會成功感染豬隻。

對於病毒來說,豬隻體內是一個沒有抗體抑制族群量的環境,加上極高的養殖密度,所以病毒可以輕易複製傳播,導致豬隻因此大量死亡,並經過各種豬隻產業的作業過程,傳播到其他的養豬場。若病毒再溢散至養豬產業的相關從業人員,從此新興傳染病就此爆發,並且在都巿化及全球化狀態下,更助長了新興傳染病的傳播。

新興傳染病的其中一個定義是過去歷史上未曾發現記錄的傳染性疾病,這類病原因人類缺乏接觸經驗,因此整個族群皆無免疫力,在爆發時通常沒有疫苗可預防,更鮮少有藥物可治療病患,所以當新興傳染病爆發後,死亡率通常也高於其他疾病。根據統計感染人類族群之人畜共通新興傳染病原中,約有71%來源為野生動物[5],傳播途徑除了由野生動物與家畜動物接觸傳染,再將病原傳播至人類外,還包含直接或間接與帶原野生動物、污染環境接觸,以及經由節肢動物,如病媒蚊及壁蝨叮咬後傳播。然而,病原可能同時有多種傳播途徑,如炭疽菌可以由接觸感染動物,或曝露在污染的環境中感染;而立百病毒的傳播途徑除了接觸染病豬隻外,孟加拉的疫情爆發起因是,食用受食果蝠唾液污染的棗椰蜜。

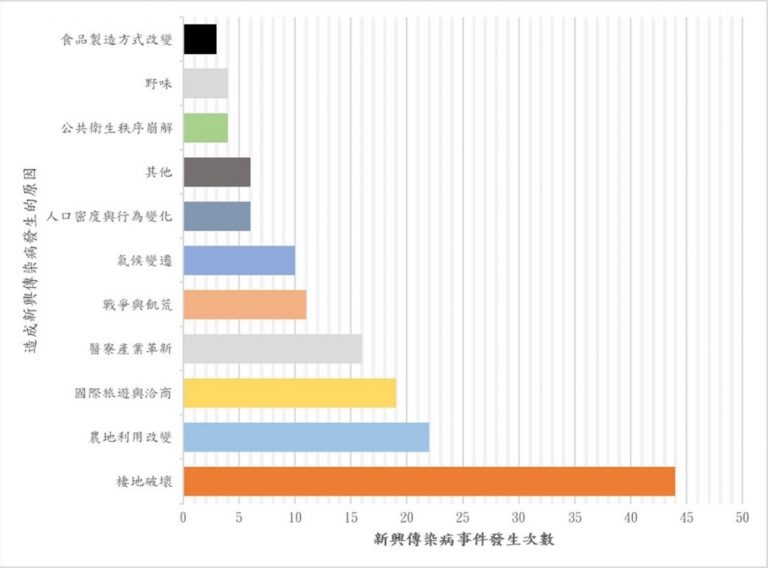

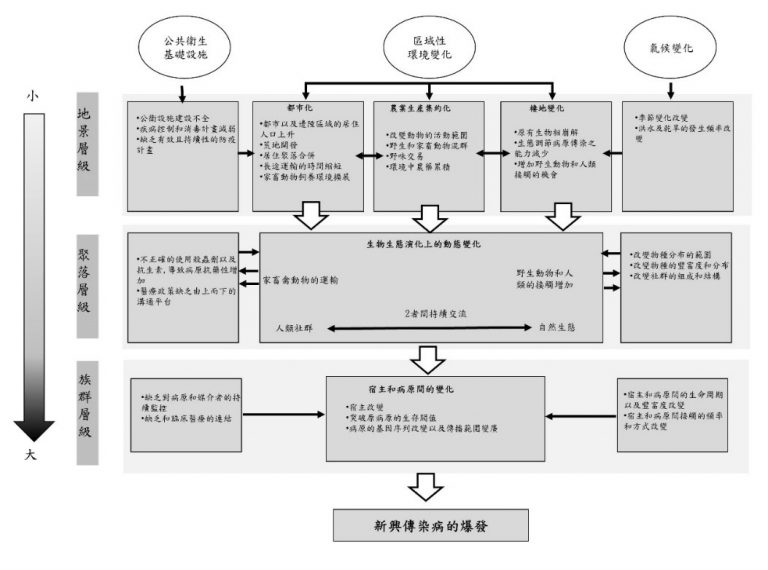

這些來自於野生動物的新興傳染病,對公共衛生與社會穩定所造成的威脅日益嚴重。然而深究新興傳染病發生的原因,主要還是歸咎於人類活動改變環境及氣候,並增加了與這些我們素昧平生的病原接觸的機會,再加上各種公共衛生、社會、經濟等因素間的交互作用,更增加新興傳染病爆發的風險(圖一、圖二)。

棲地受到破壞及破碎化,會直接衝擊野生動物族群中的食物鏈頂層物種。這類型物種因受到環境資源限制,在原棲地環境中族群量較低,因此在棲地環境受破壞時首當其衝。當然也有些物種因為棲地破碎化獲得益處,當食物鏈頂層物種消失時,創造了適合邊緣物種的環境,這類物種的族群量也就跟著增長。嚙齒類動物(如:老鼠)就常是典型受惠於棲地破碎化的物種,當嚙齒類動物族群密度增加,由嚙齒類動物帶原的疾病也跟著增加,讓棲地中僅存的其他野生動物及周邊環境居住的居民曝露在嚙齒類帶原疾病,如恙蟲病、鈎端螺蜁體及漢他病毒的風險中。

此外,人類活動也常引入外來種動物,如在郊區環境自由活動的犬貓,因可能獵捕野生動物,或與野生動物競爭空間及食物傳播病原,並在野生食肉目動物族群之間傳播,進而導致野生食肉目動物之疾病及死亡,但這是經常被忽略的一環。臺灣於2013年爆發的鼬獾狂犬病病毒傳播,就是從犬隻來的狂犬病病毒株,在疫區對保毒宿主鼬獾造成嚴重的族群衝擊,並且透過鼬獾傳播至其他食肉目動物。當野生動物族群遭受棲地破壞及新興傳染病雙重衝擊後,生態失衡及生物多樣性喪失會使該地生態惡性循環。

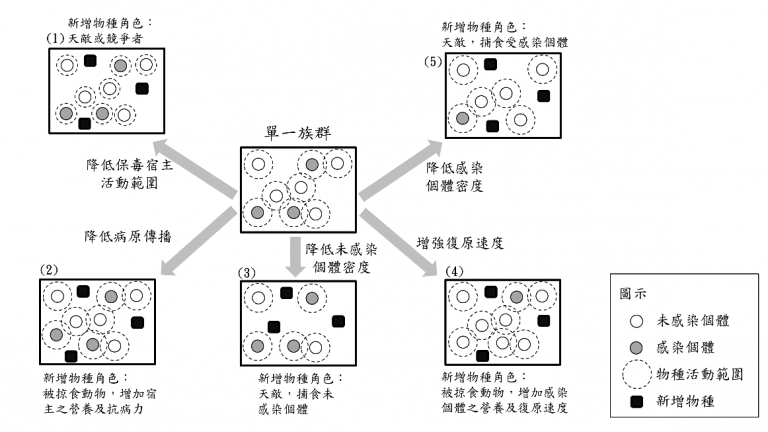

生物多樣性是在生態系中抑制疾病大規模爆發的主要機制,這種受到生物多樣性調控疾病發生的現象,稱為生物多樣性的稀釋效應。其經由生態系中野生動物物種間廣泛存在的食物鏈及競爭關係,來影響保毒宿主之族群密度、活動範圍、染病個體密度、未染病個體密度及染病後的復原速度,來調節病原的發生(圖三)。因此當野生動物棲地遭受破壞,喪失生物多樣性後,除了影響人類生存所需的資源外,人類也將自食新興傳染病的惡果。

圖三、生物多樣性經由生態系食物鏈及物種間競爭之作用,調節野生動物傳播病原之機制[8]

20世紀後期,科學家開始警覺到人類活動破壞生態環境,會促進新興傳染病的爆發,因此展開研究了解生態系與病原傳播之間的關係,並且推展了一個新的學門,稱為「保育醫學」(Conservation medicine)或「全體健康」(One health)。保育醫學主要目標為了解疾病與生態系統之交互作用,並致力維護生態健全的環境體系,促進人類、動物及環境的健康。

當環境不斷變化時,疾病發生模式以及疾病對人類及動物族群之影響也會改變,因此這門新興研究領域連結了不同學門,包含人類健康、動物健康及生態系統健康等面向,希望了解它們之間的相互影響,並解決在生態環境中所發生的疾病相關問題。透過收集環境監測、動物(包含野生動物及家畜動物)疾病監測及人類疾病監測的資訊,整合分析後以了解互動過程及因果關係,是達到保育醫學目標的重要工作。近年保育醫學強調「全世界不管是人類、動物或環境健康都是一體、無法分割,當一個環節產生問題時,也會影響其他的部份」的理念,在各國都受到高度重視,並且快速發展。期望在未來透過長期且有系統的資料收集,我們可以更了解我們的生態系統,以及生態系統失衡如何影響健康,在這之前,或許學習如何尊重生態並維持地球的平衡與穩定,才是保護我們的最好方法。

註釋與參考資料:

[1] PREDICTS是一個由英國自然史博物館、聯合國環境規劃署世界保護監測中心(UNEP-WCMC)與幾所英國大學共同合作開發的數據庫與統計模型。用以調查全球各地的生物多樣性,如何受到人類壓力的影響(例如土地利用變化、汙染、建造基礎設施等),以提高未來預測生物多樣性變化的能力。PREDICTS持續與全球各地的科學家合作,取得在地的生物多樣性數據資料。

[2]關於裂谷熱的傳播與可能症狀,請參考衛福部的《裂谷熱工作手冊》

[3]關於立百病毒的傳播與可能症狀,請參考衛福部的《立百病毒之實驗室生物安全指引》

[4] Gibb, R., Redding, D. W., Chin, K. Q., Donnelly, C. A., Blackburn, T. M., Newbold, T. and Jones, K. E., (2020). “Zoonotic host diversity increases in human-dominated ecosystems.” Nature.

[5] Jones, K. E., Patel, N. G., Levy, M. A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J. L. and Daszak, P. (2008). “Global trends in emerging infectious diseases.” Nature. 451: 990-993.

[6]資料引用自Loh, E. H., Zambrana-Torrelio, C., Olival, K. J., Bogich,T. L., Johnson, C. K., Mazet, J. A. K., Karesh, W., and Daszak, P. (2015). “Targeting Transmission Pathways for Emerging Zoonotic Disease Surveillance and Control.” Vector-Borne and Zoonotic Diseases 15(7): 432-437。

[7]資料引用自Aguirre, A. A., Ostfeld, R., Daszak, P. (2012). New Directions in Conservation Medicine: Applied Cases of Ecological Health. Oxford: Oxford University Press

[8] 修改自Keesing, F., Holt, R. D., and Ostfeld, R. S. (2006). “Effects of species diversity on disease risk.” Ecology Letters 9(4): 485-498.

版權聲明

本文歡迎媒體轉載使用,惟需附上資料來源,請註明台灣科技媒體中心。

若有採訪需求或其他合作事宜,請聯絡我們:

台灣科技媒體中心

02-77095375