SMC 資料庫

台灣科技媒體中心/翻譯

本文特此感謝國立屏東大學科學傳播學系鄭宜帆助理教授審校

官方新聞稿:https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/press-physicsprize2025.pdf

2025諾貝爾物理獎記者會 會後新聞稿:https://smctw.tw/19059/

瑞典皇家科學院決定將 2025 年諾貝爾物理學獎授予:

約翰・克拉克(John Clarke),美國加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley, USA)

米歇爾・H・德沃雷(Michel H. Devoret),美國紐黑文耶魯大學及加州大學聖塔芭芭拉分校(Yale University, New Haven, CT and

University of California, Santa Barbara, USA)

約翰・M・馬蒂尼斯(John M. Martinis),美國加州大學聖塔芭芭拉分校(University of California, Santa Barbara, USA)

「因為他們發現了電路中的宏觀量子力學穿隧和能量量子化 」

他們在晶片上進行的實驗,揭示了量子物理學的運作 。

物理學中的一個主要問題是,一個系統在多大的尺寸下仍能展現出量子力學效應?今年的諾貝爾獎得主運用電路進行了實驗,在大到能夠手持的系統中,展示了量子力學穿隧(quantum mechanical tunnelling)和量子化能階(quantised energy levels)這兩個量子力學現象。

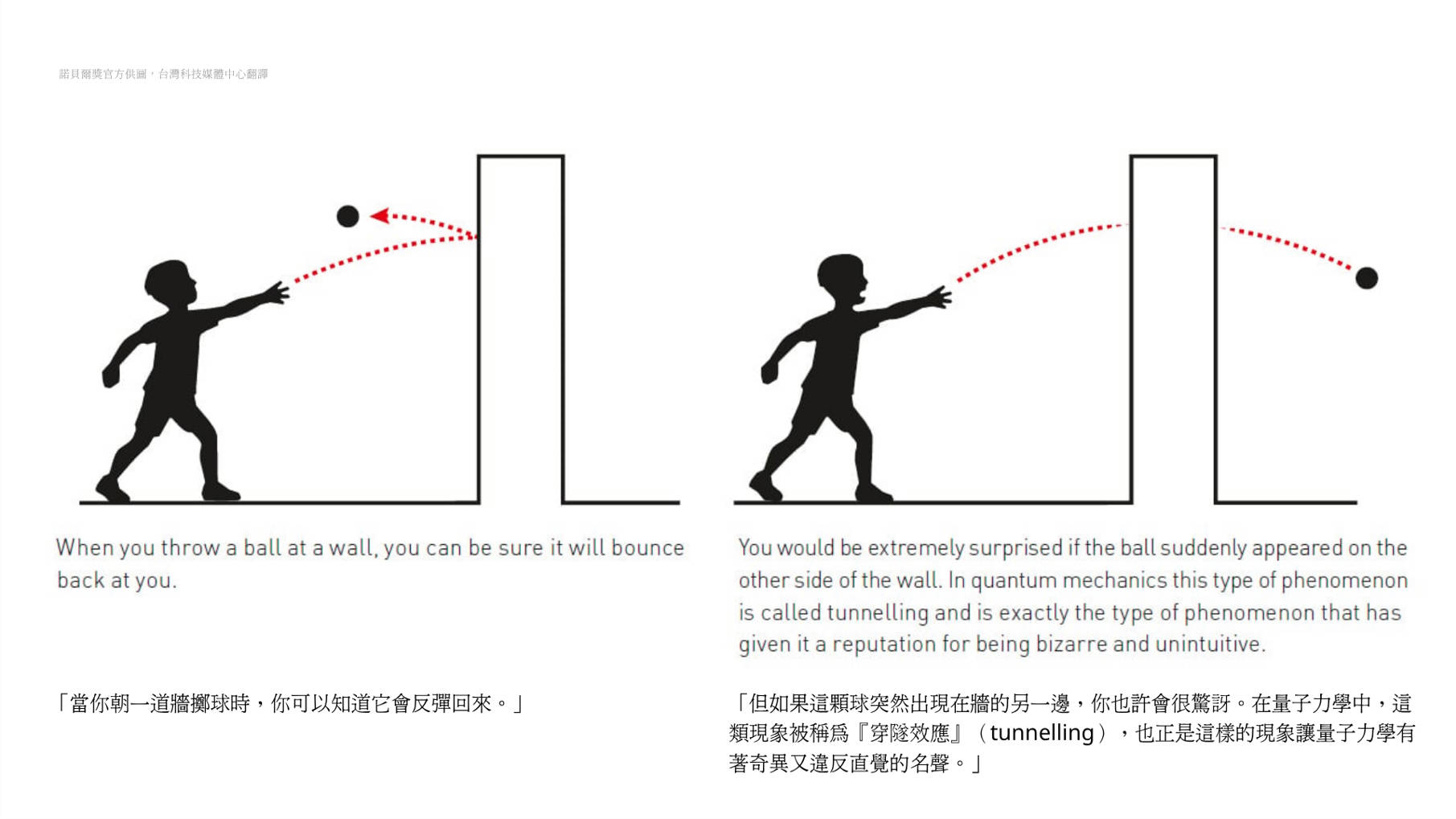

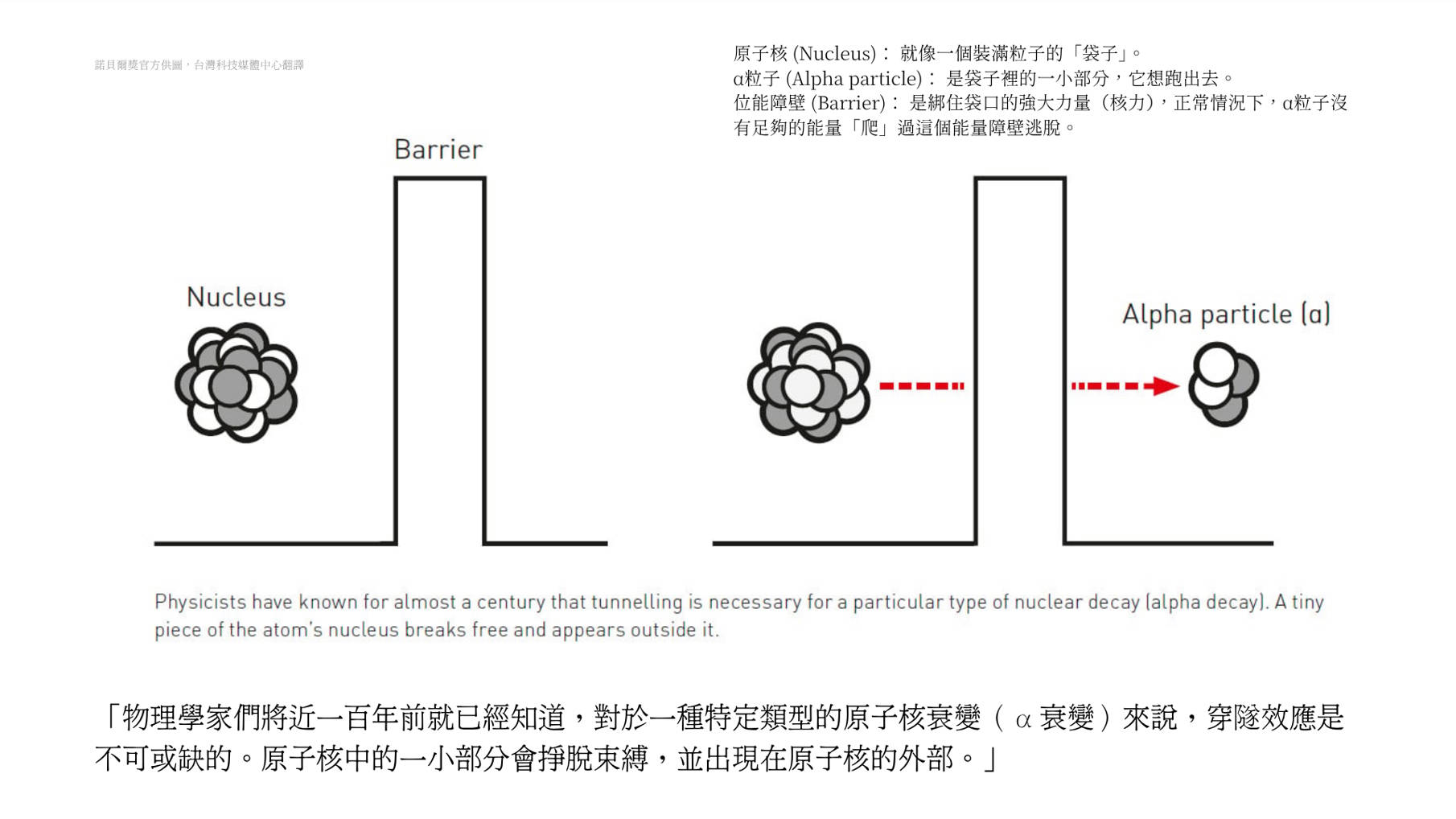

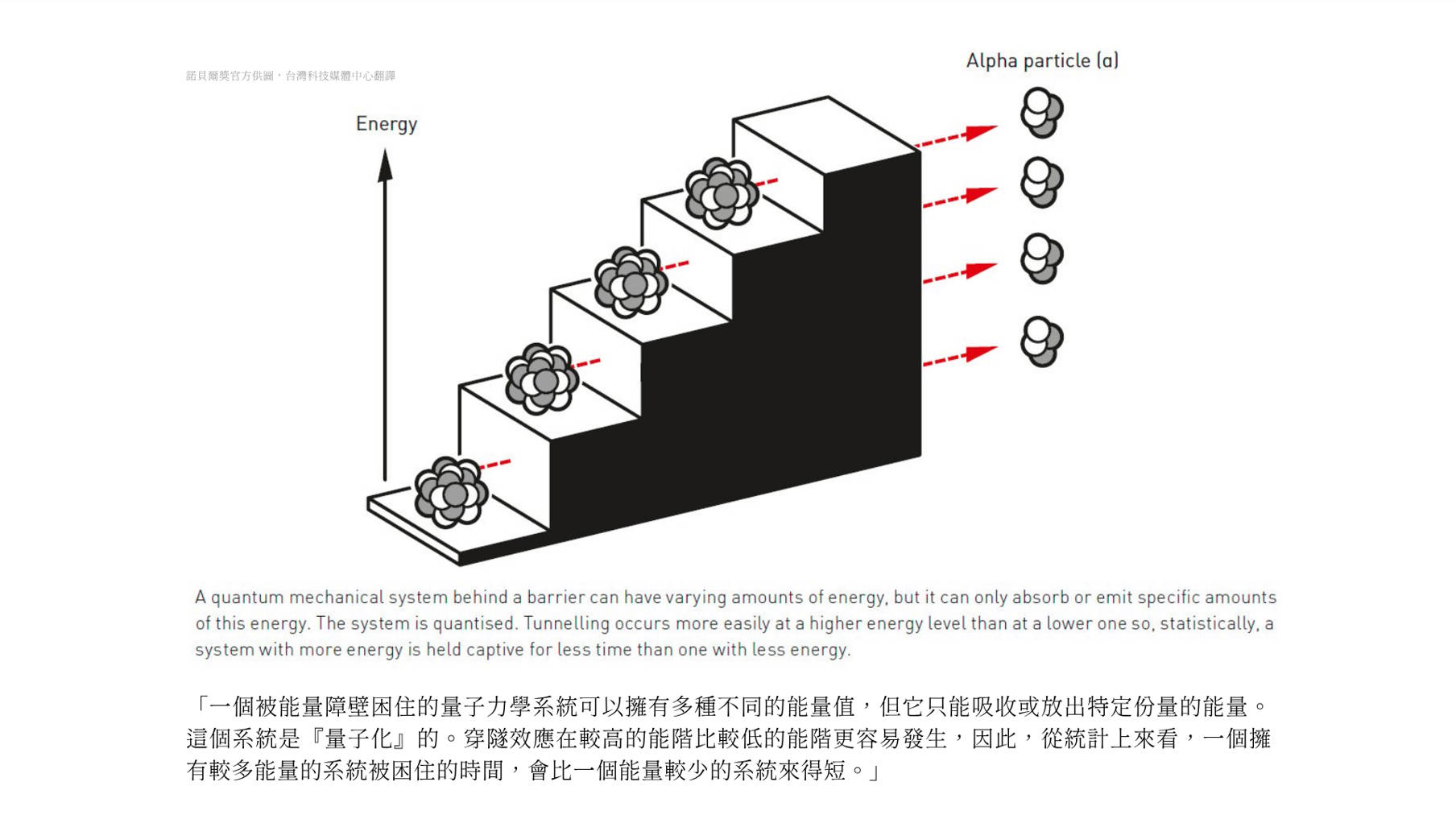

量子力學允許粒子藉由一種稱為穿隧(tunnelling)的過程,直接穿過能量障壁。一旦涉及大量粒子,量子力學效應通常就會變得微不足道。得獎者的實驗證明,量子力學的特性可以在宏觀尺度上具體呈現。

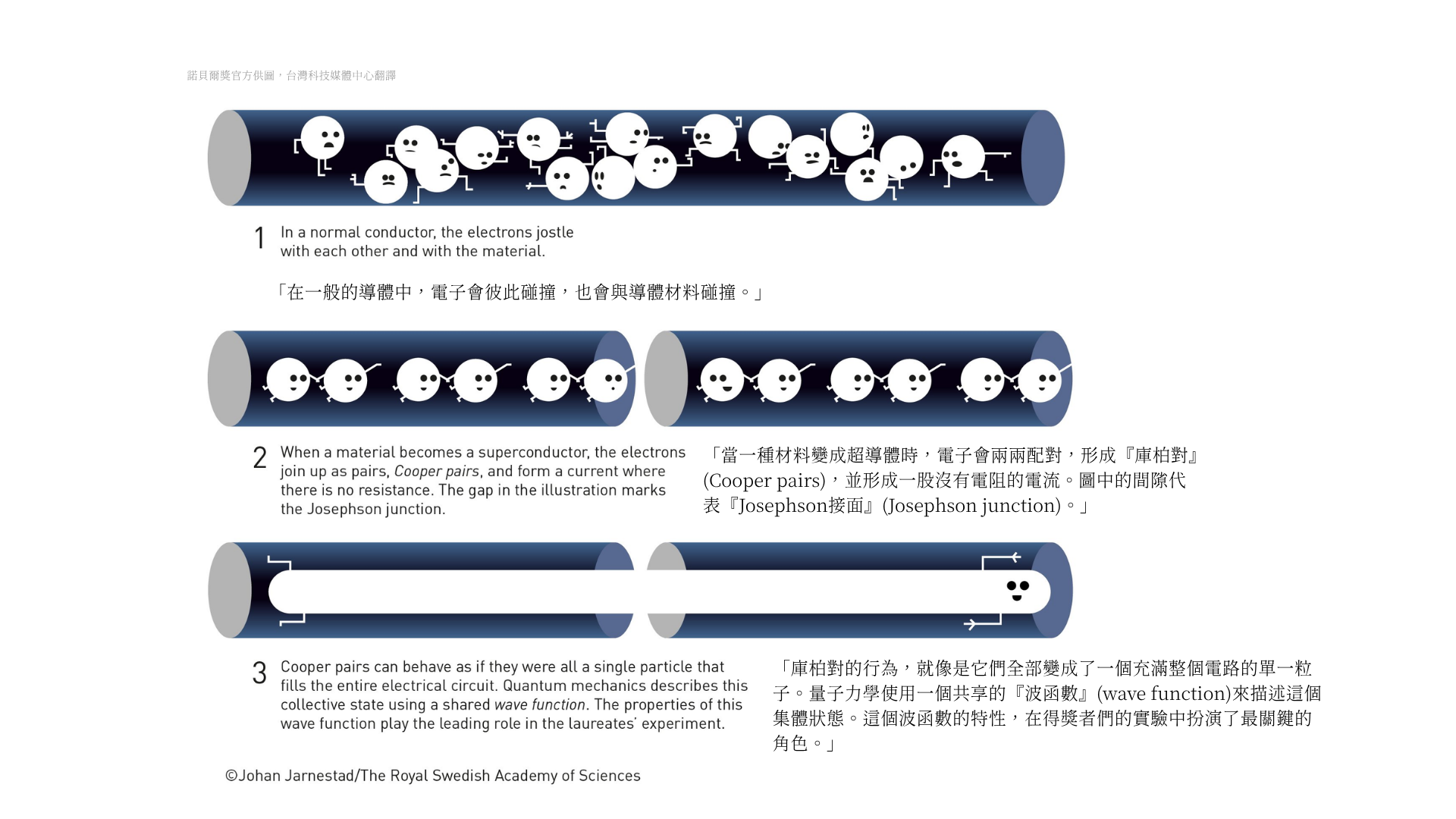

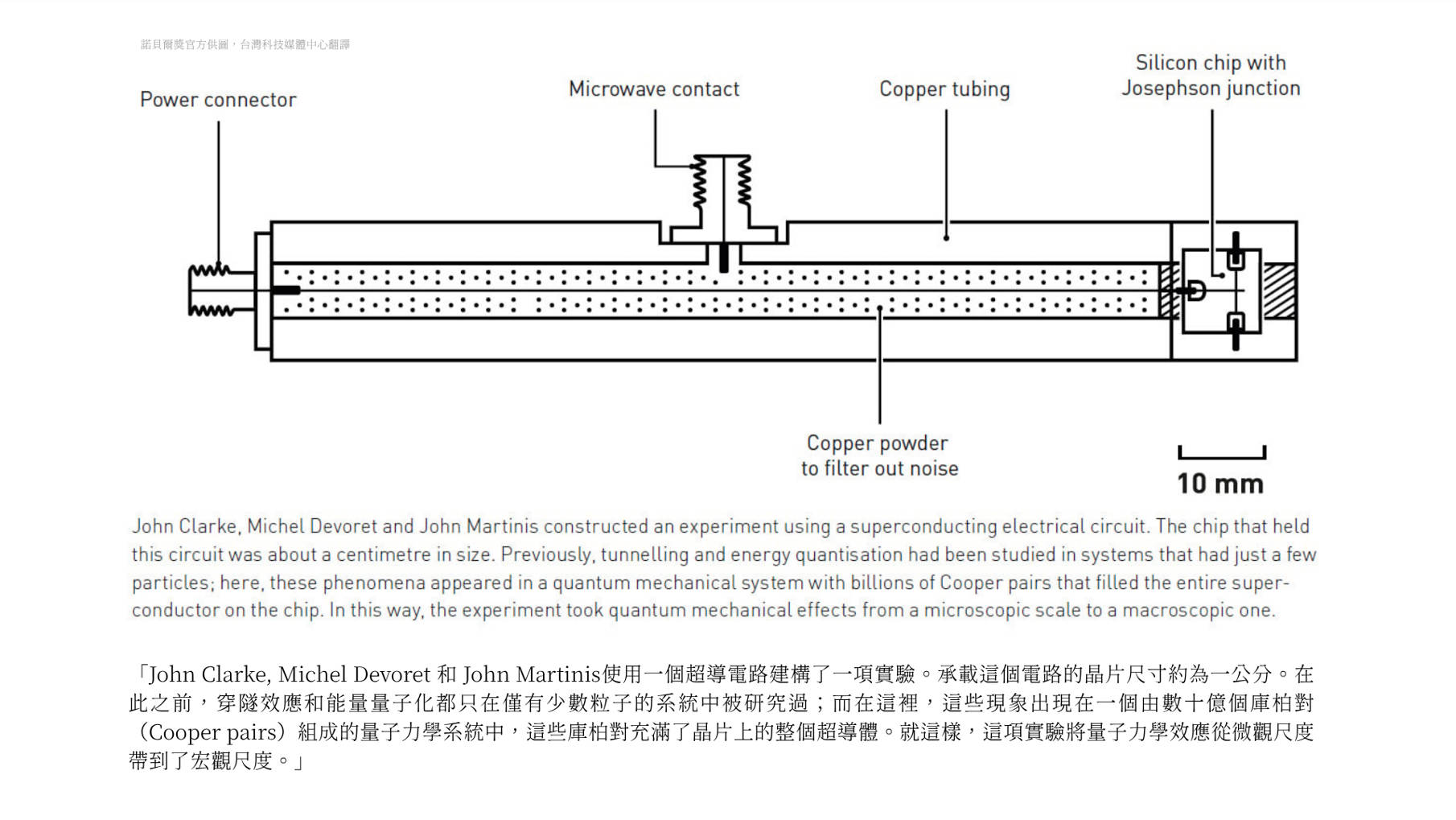

在 1984 年和 1985 年,約翰・克拉克、米歇爾.H.德沃雷和約翰・M・馬蒂尼斯用超導體(能以零電阻傳導電流的元件)構建的電子電路,進行了一系列實驗。在該電路中,超導元件之間被一層薄薄的非導電材料隔開,這種結構被稱為約瑟夫森接面(Josephson junction)。透過調整並測量該電路的各種特性,他們最終得以控制和探索電流通過時所產生的現象。在超導體中移動的帶電粒子共同組成了一個系統,其行為表現得就像是充滿了整個電路的單一粒子。

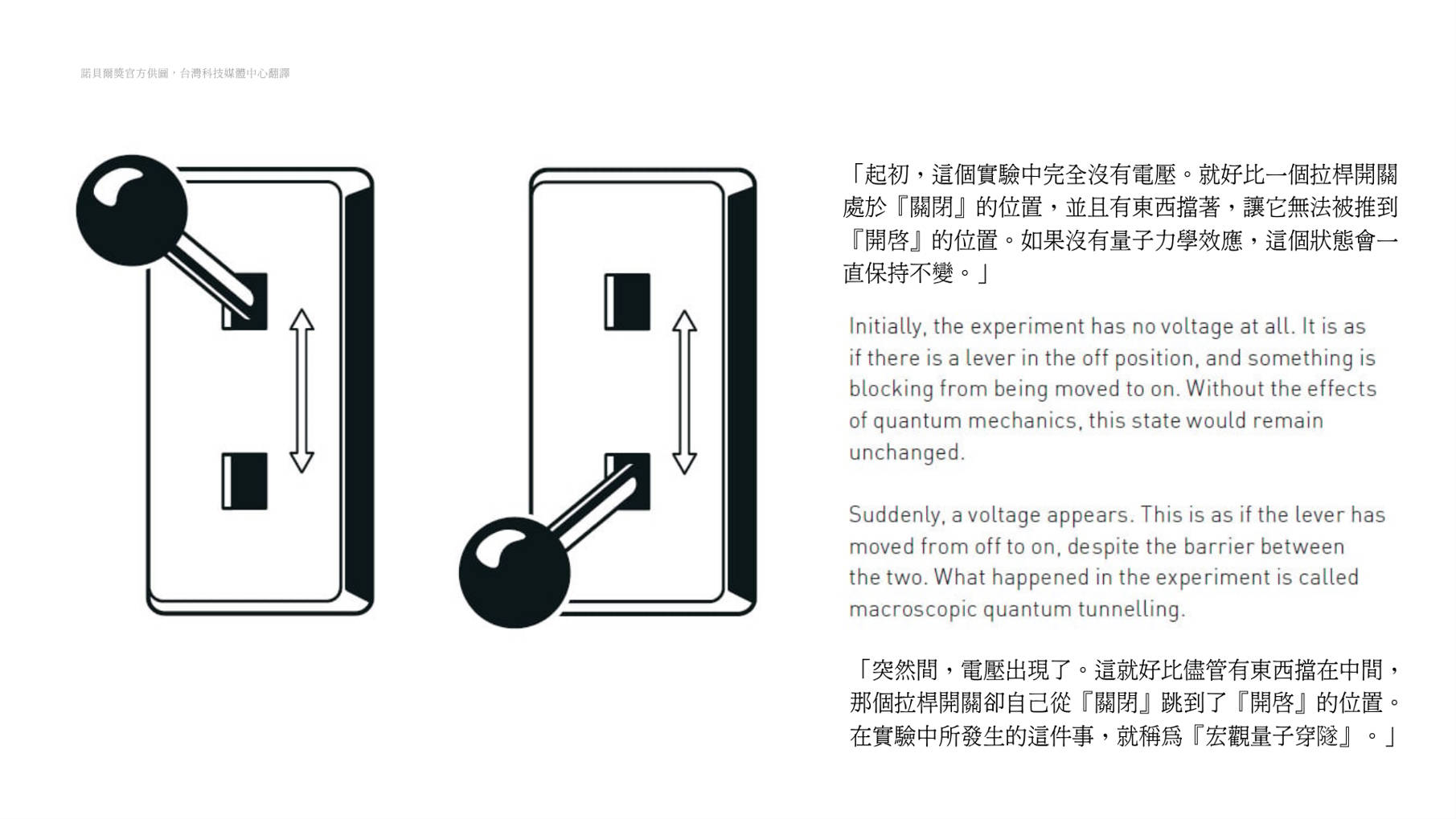

這個宏觀的類粒子系統,最初處於電流流動但電壓為零的狀態。系統困在這個狀態中,彷彿被一堵無法跨越的障壁阻擋。實驗中,該系統設法用穿隧來逃脫零電壓狀態,從而展現了它的量子特性。系統狀態的改變可以透過電壓的出現而被偵測到。

得獎者也證明了,該系統的行為表現符合量子力學的預測——它是量子化的,這意味著它只會吸收或釋放特定量的能量。

諾貝爾物理學委員會主席奧勒・艾瑞克森(Olle Eriksson)表示:「能夠慶祝擁有百年歷史的量子力學持續帶來新驚喜,真的是太棒了。它也極其有用,因為量子力學是所有數位技術的基石。」

電腦微晶片中的電晶體就是我們周遭既有量子技術的一個例子。今年的諾貝爾物理學獎為下一代的量子技術開發提供了契機,包括量子密碼學、量子電腦和量子感測器。

約翰・克拉克(John Clarke),1942 年生於英國劍橋。1968 年獲得英國劍橋大學博士學位。美國加州大學柏克萊分校教授。

米歇爾・H・德沃雷(Michel H. Devoret),1953 年生於法國巴黎。1982 年獲得法國巴黎南大學(Paris-Sud University)博士學位。耶魯大學(康乃狄克州紐哈芬)和美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授。

約翰・M・馬蒂尼斯(John M. Martinis),1958 年生。1987 年獲得美國加州大學柏克萊分校博士學位。美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授。

諾貝爾官方網站供圖:

版權聲明

本文歡迎媒體轉載使用,惟需附上資料來源,請註明台灣科技媒體中心。

若有採訪需求或其他合作事宜,請聯絡媒體公關:

曾雨涵

02-3366-3366#55925